1.北千住の商店街のブランドサイン・POP

今日は、我が街、北千住散策です。(^^)

北千住の通りを歩きながらサインの法則を考えました。

このブログを読み終わった後は、日常生活からいかにVMDの法則を作り出すか、わかると思います。

さて最近、人気の街として注目されている北千住。

駅から降りると、魅力的な商店街が縦横無尽に広がっています。

北ロード、宿場町通り、本町商店街などと名前がついています。

商店街は洒落たお店やカフェがたくさん。

近年大学が5つでき、、若者が闊歩しているキレイな街になっています。

駅には大型商業施設も丸井やルミネが隣接、ファッションやグルメのハブになっています。

北千住はもともと江戸時代の宿場町であり、ところどころに歴史が残っていて、名所目当てに散策するのにも適しています。

この間、郵便局にオンライン売場塾の教材を届けてから、ぶらりと街を歩きました。

すると、サインの目立つ通りと目立たない通りがあることに気がつきました。

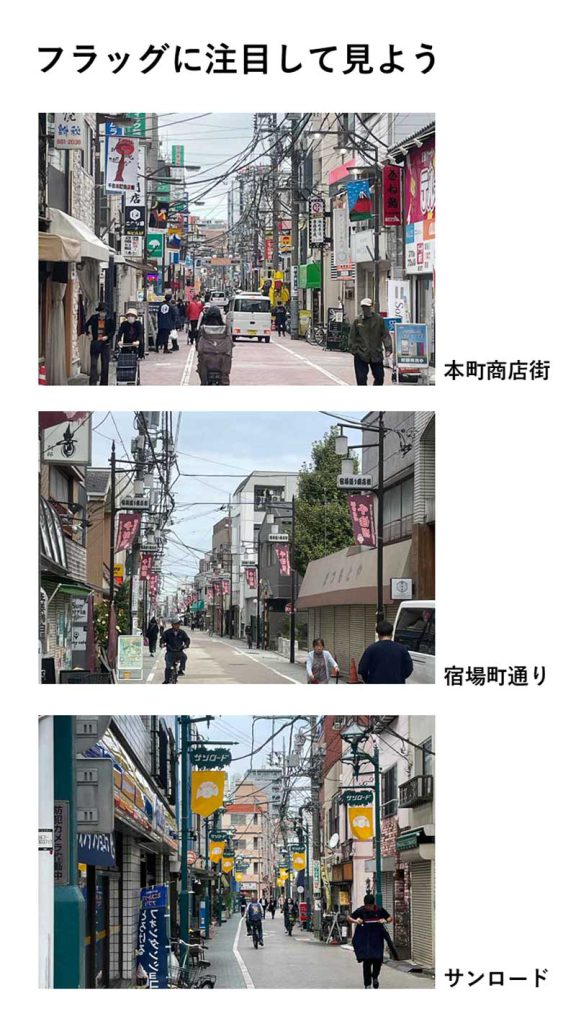

ここでクエスチョンです。下の写真を見てください。

どちらの商店街が印象に残りますか。

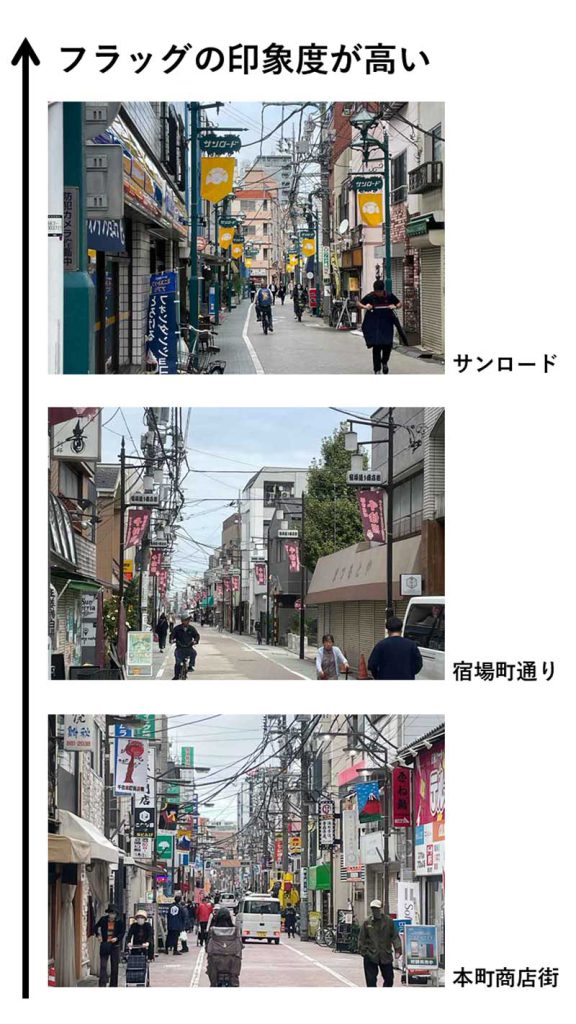

今度はどうですか。

最後に3つ並べてみます。

今度は3つの商店街のフラッグに注視してください。

これでわかりましたね。

そう、本町商店街→宿場町通り→サンロードの順に、フラッグが景色の中に目立って見えます。

サインの印象度が違うんです。

そんなわけで、その日は郵便局と昼飯の買出しに行ったのに、商店街サイン比較をしながら40分商店街をぶらついているのでした。

2.サインの見やすさは視認性・誘目性・可読性で決まる

どうしてサンロードのフラッグが見やすいのか?

それは、視認性、誘目性、可読性に優れているからです。

3つのフラッグデザインを比較してみましょう。

●視認性

視認性とは、風景の中でサインやPOPが目に入るか?ということです。

サンロードを見ると、黄色い旗がリピートしているのがわかります。

宿場町通りを見ると、赤い旗がリピートしているのがわかります。

一方、本町商店街はまったく旗がわかりません。

風景の中に溶け込んでいます。

なぜかというと、同じデザインがリピートしていないからです。

もうひとつは、デザインが細かいからです。

本町商店街のフラッグは黄色い矢印の先にあります。

これでも文字は読めないし、絵もわからないですよね。

●可読性

可読性とは、文字が読みやすいということです。

本町商店街のフラッグの絵を拡大してみました。

住民参加型のこのデザイン、とても意義はあると思います。

でも実用的かというとそうではありません。

絵が細かすぎて遠目にはわからないです。

特に左の富士山の下の「千住本町商店街」近くに来ても全く読めないです。

つまり可読性が著しく低い。

一方、サンロードはフラッグの上に「サンロード」のサインが別建てで付いています。

文字も濃い緑に白抜き文字になっていてバッチリ読みやすいです。

黄色い旗で通行人の目を引き、その上の文字が目に入るようにしています。

宿場町通りのフラッグは近くで見ると読みやすいのですが、遠くから見ると漢字が読みにくいです。

これは勘亭流という太いフォントを使っている上に、白抜きの袋文字になっているからです。

●誘目性

誘目性とは文字通り目を誘う色のことで、黄色や赤がそうです。

踏切が黄色と黒だったり、信号が赤だったりするのは、通行者に注目させるためです。

サンロードのフラッグがどうして目立つかというと黄色だからです。

補足すると、黄色は有彩色の中で最も明るい色であり、暗い背景とコントラストがつきます。

写真を見ると、フラッグの背景は電柱や店のひさしが多いです。

それらはグレーや茶色のダークトーンなので、明るい黄色がより目立つということです。

一方、千住本町商店街のフラッグデザインは、いろいろな色を使っていて、遠くから見ると「濁色」になっています。

その背景も店の看板、電柱、ひさしなどがゴチャゴチャひしめいているので濁色になっています。

つまり濁色の背景に濁色のフラッグが配置されているので、ますますその存在は皆無になっています。

●同じデザインがリピートしている

実はもう一つ付け加えたいのがリピートです。

サンロードと宿場町通りのフラッグは同じデザインのリピート(繰り返し)でした。

ところが、千住本町商店街のフラッグは下写真のように、ひとつひとつ違うデザインでした。

違うデザインが等間隔に繰り返し並んでいても、デザインが違うのでリピートしているように見えないのが難点でした。

3.事象をどう自分の理論にするか

どうですか。

私が郵便局に行った帰りに見つけたサインの法則。

「そんなことは、看板屋さん知っているよ」とあなたは言うかもしれませんが、それは暗黙知(言語化されていない知識)として知っているということ。

コンサルタントはきちんと理論化し証明された形式知にしなければいけないのです。

私たちVMDのコンサルタントは、売場づくりの型がアタマの中に入っているので、なにげなく見た商店街の風景でも、型を使って法則を発見することができるんです。

で、VMDインストラクターのやることは、日常出くわした事象をVMD理論に昇華させるということです。

「商店街のサインの視認性、誘目性、可読性のフラッグの違いはわかった。

これは我が店舗のPOPに応用できるな」

とか

「この3つの法則は、店の看板を有効に設置するのに役立ちそうだ」

とピンとくるでしょう。

そして今度は「目立つPOPをテーマハンティングしよう」ということで、カメラ片手に次なる事例を撮ってみるんです。

「丸井のレジ、赤い誘目性あるPOPは目立つなあ」とか

「マリンピアのクリスマス告知POPは左は目立たないけど、右は目立つ」とか

「グランドオープンの告知POP、まったく目立たない。視認性、誘目性、可読性がないからだ」

などと眺めて写真を撮ってケーススタディを積み上げていきます。

そうしてケーススタディで蓄積した写真を眺めて、POPの法則に進化させるんです。

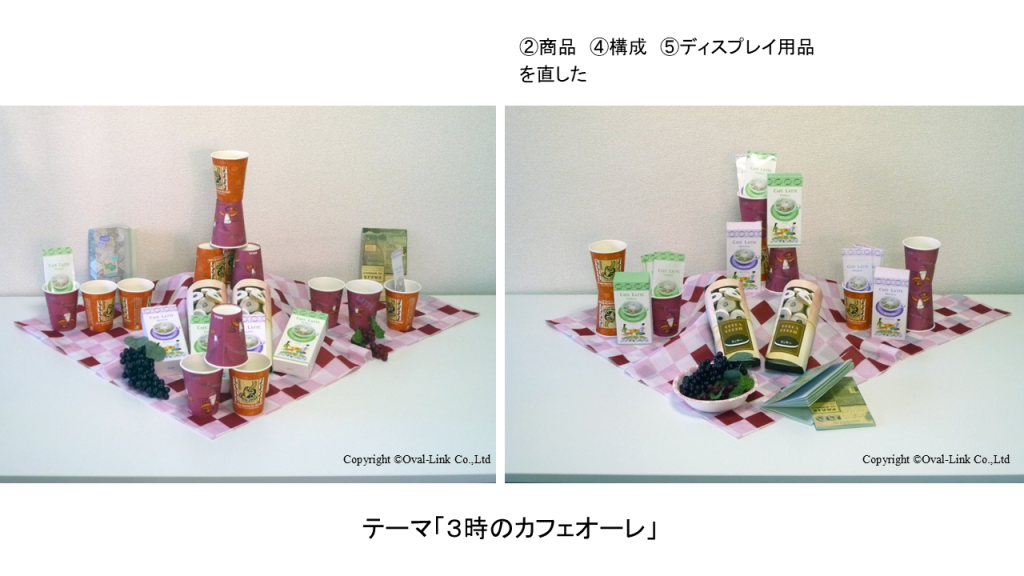

例えば下記です。

●セールやキャンペーンの告知POPは以下を守ると通行人によく目立つ。

POPの配置は、

- 同じデザイン

- 同じサイズ

- 同じ高さ

- 同じ間隔

で最低3回はリピート配置し、

POPの制作は

- 視認性

- 可読性

- 誘目性

を意識してデザインすればよい。

という理論をつくってみます。

一旦つくった理論は、あなたの店で試すとよいです。

セールやキャンペーンの時に、上記理論を守ってPOPを制作してみるんです。

すると、今までサイズの違う告知POPをレジ下や壁の空いているところに貼るなどしていた欠点が払しょくされ、「あれ、なんだかセール告知がわかりやすくなった」と実感するでしょう。

そして、自社チェーン店を臨店指導したときなどは、上記の理論をスタッフに言って聞かせ、やって見せるんです。

その結果、店舗スタッフに法則の効果を実感させることができます。

4.セレンディピティを発見しよう

フレームワーキングとは、VMDの型をつくって型を使うことを言います。

それは当社VMDコンサルのメソッドにもなっています。

当社が普段クライアントや売場塾受講生に教えているVMDの型の原点は、こんな風景から出来上がってくることが多いです。

それは、何気ない風景をひとつの事象と捉えるセレンディピティに他なりません。

セレンディピティとは「偶然の発見」という意味で、外国の寓話に出てくる言葉です。

ある国の王子が道の片側の草だけ減っていることに気がつきます。

そして「先を歩いているロバは片目である」と結論付けました。

実際に片目しか見えないロバは、見える方の目で草をはんで歩いていたのでした。

あなたの売場を見てください。

何か発見するものがあるはず。

他のお店も見てください。

何かピンとくるものがあるはず。

それはお店でなくてもよいです。

デート中の遊園地、動物園。

週末の映画館や美術館。

朝読む新聞の中、好きなマンガの中。

どんなところにもセレンディピティは潜んでいます。

そしていつでもセレンディピティは発見することができます。

あなたが感覚を研ぎ澄ませば、です。

VMDインストラクターの方は、ぜひ日常から売場づくりの法則を発掘してほしいです。

売場塾の法則は55ですが、それが70にも100にもなりますよ。(^^)

ぜひあなたのお店の役に立つ法則を構築してください。

期待しております!!

なお、関連記事はこちらをお読みください。

(vmd-i協会事務局)