ショップイン・ショップ、略してインショップという形態は「店の中の店」という意味で、端的には●●コーナーという意味と捉えても差し支えありません。

今回はインショップの作り方を伝授します。

VMD業界においてインショップが注目される理由は、メーカーによるインショップ型にVMDのノウハウを用いることが多くなってきたからです。

メーカーにとって店の中に自分たちの店ができるのはこの上もないこと。

競合同士の棚に自社商品が埋もれる心配がないからです。

フロアを回遊している客に注目され、立ち寄りやすくなるインショップの作り方を解説しましょう。

下記がポイントです。

- 高さかあり、櫓型(東屋型)になっていること

- サインがわかりやすく目立つこと

- ブランド力があること

- MDテーマ力があること

- 販促ツールのデザインが統一されていること

- 商品の色が統一されていること

順を追って写真を使い、説明します。

●やぐら型・東屋型になっているか

屋根があり、小屋のようになっているやぐら型デザインは柱で組み立てる簡素なものだ。

東急ハンズやMUJIのように四角い枠のみでもよいが、やはり屋根があると店のように見える。

●サインがわかりやすく目立つこと

サインとは看板のことで、店なら屋号のことである。ブランドコーナーなら、adidasとかNIKEというブランドロゴをサインとして付ければよい。

文字通り、adidasショップ、NIKEショップになる。

しかし、小売店のテーマ別インショップは分類サインのようなものがほしい。

「ギフトショップ」「ロハスショップ」のようなサインだ。写真は「デニムショップ」のサインである。

●ブランド力があること

これは言うまでもないだろう。例えば、adidasとかNIKEだったらそれだけで人は寄って来る。

人気ブランドだからだ。

●MDテーマ力があること

インショップ内に置かれている商品が普通の商品でテーマ性が感じられなければ、そこはただの倉庫だ。

店の中の店に入るわけだから、客をわくわくさせなければいけない。トイレットペーパーをインショップで安売りするわけにはいかないのだ。

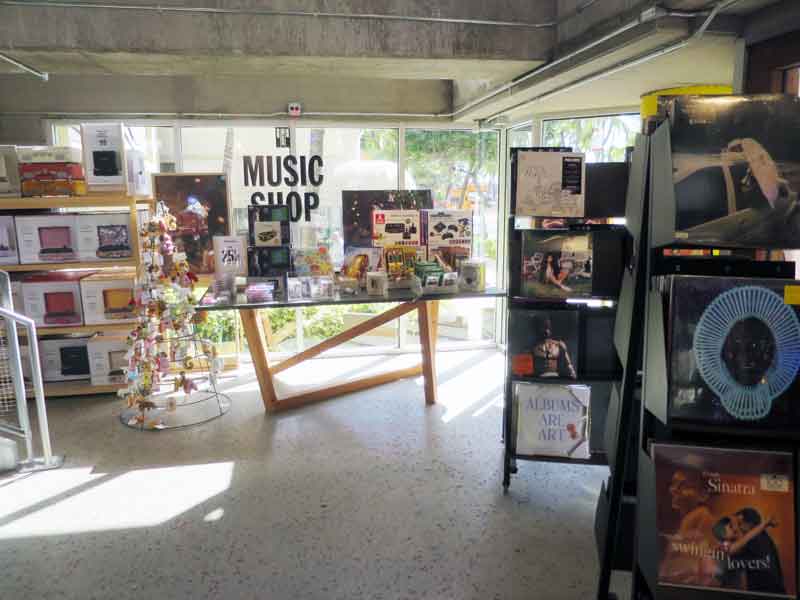

例えば、写真の「MUSIC SHOP」は、セレクトショップのインショップだが、たくさんのレコードがありレコードプレーヤーも売られている。

商品はビンテージ物が多い。

懐かしいと思うアダルトは寄って来るし、ヤングにとっては斬新な「店」になる。

●販促ツールのデザインが統一されていること

POPなどの販促ツールのデザインが統一されていれば、遠目からコーナーに見えやすい。

コーナーはデザインのカタマリだからだ。

写真は「アロハショップ」でハワイの土産コーナーになっている。

パラペット型POP展開になっており、ハイビスカスのデザインで統一されていて、遠くからでもよく目立つ。

●商品の色が統一されていること

商品パッケージや商品そのものの色が統一されていれば、遠くから目立つ。売場が色のカタマリに見えるからだ。

写真はメイシーズのギフトショップである。

パッケージが赤で統一されていて、POPもそれに習っている。

わかりましたでしょうか。

あなたがメーカーのVMD担当だったら、どうにかしてお得意先フロアに自社売場を確保するか躍起になっていると思います。

ショップインショップ型売場を小売店に提案すれば、喜ばれること間違いなし。

なぜなら、お客様の回遊率・立ち寄り率が上がって売上がアップし、お得意先も喜んでくれるからです。

なお、当社のインショップ事例は下記のクライアント事例でもご覧になれます。

ぐりこ・やさんなどがそうです。

(vmd-i協会事務局)