デザインとは何でしょう。ウィキペディアでは次のように定義しています。

「ある物事について、それを真に理解し、ふさわしい姿を与える。そのとき顕れた美しみを、人々はdesignと称する。」

これを、A店を新装する場合に置き換えてみましょう。

「新装するA店舗において、それを真に理解し、ふさわしい姿を考える。その結果、新しくできたA店舗表現を、人々は店舗designと称する。」

こんな感じだと思います

さて、「A店にふさわしい姿」とは何でしょうか?

ふさわしい店舗の姿というのは、店舗ブランドによって違います。

ユニクロのふさわしい姿は無印良品とは違い、スターバックスのふさわしい姿はドトールコーヒーとは違います。

ユニクロは色とりどりのにぎやかな姿であり、無印良品はシンプルでナチュラルな姿です。

スターバックスはモダンで落ち着く姿ですが、ドトールはさっと入ってさっと出るピットインのような姿です。

だから小売店を営んでいるあなたは、自店のふさわしい姿とは何か?から店舗デザインを考えなければいけないのです。

よく見る有名店舗のデザインを模倣しても仕方がありません。

そのような行為はあなたのお店の顧客を遠ざけるでしょう。

今回は、自店の店舗デザインをどうやって決めるか、お教えします。

それによって、店舗デザインを施工会社に丸投げする常態から脱却できるのです。

さて、VMDとはビジュアルマーチャンダイジングの略で、直訳すると「品揃えを視覚化する」ノウハウです。

実はVMDにおける店舗デザインは、通常思いつく建築デザインよりも定義が広いんです。

店頭・床・壁・天井・什器のデザインだけではない、下記の4分野のデザインを担います。

- ショップデザイン分野 →店頭・床・壁・天井・什器・照明など、店の構造物全般

- マーチャンダイジング分野 →商品のパッケージデザイン・包装紙・ショッピングバッグ、場合によってはプロダクツデザインそのもの。商品に関わるもの全般

- ディスプレイ分野 →マネキンや展示台などのディスプレイ用品、花や壺などの装飾品、ウインドウディスプレイ、商品群の佇まいなど、展示・陳列全般

- プロモーション分野 →ポスターや値札などのPOP、ビジョン、テーブルの腰巻・柱巻、バルーンなどの販促ツール全般

早い話が、店舗にやってくるお客様が見るものすべて、と考えていただければ。

したがって店員のユニフォーム、店員そのものも店舗デザインの一部であり、ここではプロモーション分野に入ります。

VMDを知ることによって、店舗デザインの監修ができる。自店にふさわしいデザインを決めることができるのです。

次に、店はコンセプトでできていることをお話しします。

店舗をハコです。

お客様はハコに買い物にやってきます。

そのハコのデザインを買い物しながら体感するのです。

床・壁・天井という構造物ひとつひとつに感心するわけではありません。

ハコの中の雰囲気を体感するのです。

きれいなパッケージの商品がたくさん並んでいる佇まい。

手書きPOPが林立している賑わい。

品のある店員の立ち振る舞いとユニフォーム。

これら目に見えるすべてのデザインが、場の雰囲気としてお客様に感動を与えているのです。

では、自店のハコのデザインをどうやって決めればいいか?

ズバリ店舗コンセプトを決めればよいです。

「わが店舗はどんな店舗なのか」という概念を言葉にしたもの、それが店舗コンセプトです。

あなたが店の経営者、バイヤー、SV、店長、店員、販促担当、商品開発担当という店舗に関わりのある方なら、店舗コンセプトを決めるのは必須です。

例えば、スターバックスは「第三の場所」という店舗コンセプトがあります。

家でも職場でもない第三のリラックスできる場所である、という意味です。

だから、店内は落ち着いたたたずまいになっているはずです。

ダークトーンの木のイスとテーブル、照度を落とした照明、漆喰の壁、そこに掲げられている絵画、そしてバリスタの威勢のいい声。目に見えるものすべてが第三の場所としてふさわしいデザインになっています。

このようにコンセプトは店舗デザインを決める考え方のもとになっているのです。

ほとんどのブランドショップにはコンセプトがあります。

例えば下記です。

- SHIPS DAYSのコンセプト「眺めのいい日々と、居ごこちのいい服」

- フランフランのコンセプト「好きな「いろ」で生きよう。笑おう。」

- アフタヌーンティのコンセプト「spice of a day」

このコンセプトをテイスト、そしてトーンアンドマナーに意訳する作業をしましょう。

店舗コンセプトが決まれば、あとはそれをもとに前出の4分野のデザインに落とし込めばよいです。

ですが店舗コンセプトをそのまま業社に言っても伝わりません。

ここでクエスチョン!

例えば、あなたがPOP制作を外注するとします。

どのようにしたらよいか。下記からひとつ選んでみてください。

- なるべく優秀なデザイナーにデザインを丸投げする

- トーンアンドマナーをしっかりデザイナーに提示し監修する

- いつもの施工会社に頼んで店舗デザインに沿ったPOPを作成してもらう

答えは2です。

そう、トーンアンドマナーをデザイナーに提示しなくてはいけないのです。

トーンアンドマナーとはデザインのルールのことです。

「うちのコンセプトは「第三の場所」だからそのようなデザインにしてほしい」とPOPデザイナーに言っても伝わりません。

トーンアンドマナーを伝えないと店にふさわしい姿のPOPにはならないのです。

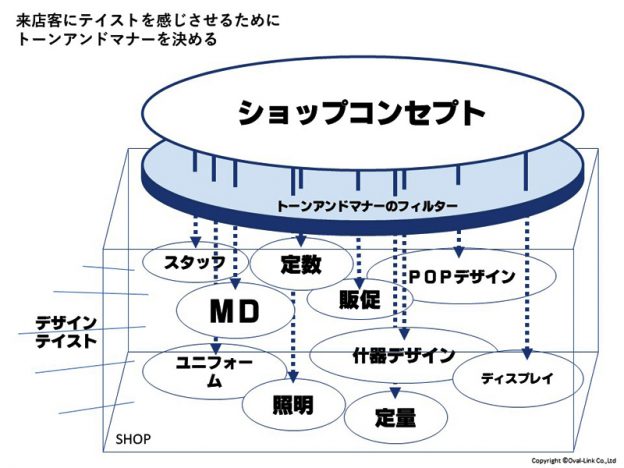

一番上の図を見てください。

これは店舗(ハコ)の構成要素です。

まずハコの左外の「デザインテイスト」に注目してください。

デザインテイストとは次のようなものです。

お客様は買い物をして出るまで店内で短時間を過ごします。

店内で目にするものはPOPだけでなく、商品だったり什器だったり壁紙だったりします。

スタッフも目にするし、テーブルのディスプレイも目にします。

この時、テイストというお客様の感じ方があり、「自然でナチュラル」「クールでモダン」「元気でにぎやか」「フレッシュでみずみずしい」などお店によっていろいろな感じをお客様は受けています。

これを司っているのがデザインテイストであり、デザインテイストはお客様の目に見えるすべてのものが発している感じや気持ちのことです。

その「感じ」をお客様は五感でハッシ!と受け止めるわけなのです。

チェーン展開しているあなたのブランド店舗もテイストを決めなければいけません。

それが空間ブランディングという行為で、同じ店なのに一方は都会的で一方は田舎っぽいとなると、妙な感じになります。

ブランドの世界観はないに等しいです。

無印良品やユニクロはどこに行っても世界観は一緒であるように、あなたのお店のデザインテイストは規格化しなければいけないのです。

VMDインストラクターはブランド空間の監修役なので、チェーン店全体のデザインテイストを統一して保つ役目を担っています。

チェーン店においては、POPはPOPデザイナー、商品はプロダクツデザイナー、床・壁・天井は店舗デザイナーなどと役割分担されています。

ところがデザインにルールがなくて、各デザイナーが好きなようにそれぞれ作ってしまったら、店内はいろいろなデザインでごった煮になるのです。

そうなると、お客様にとってどの店に行ってもテイストが違うため、店のブランド感はなくなり、よろず屋で買い物している感覚になってしまいます。

そうならないために、VMDの専門家はデザイナーにきちんとオリエンしなければいけないし、監修しなければいけません。

まずはあなたの店舗のデザインテイストを設定し、トーンアンドマナーを決めましょう。

最後に、トーンアンドマナー事例についておはなしします。

「屋根裏部屋のような秘密基地」とか「離島の人のいない自然観」とか「重厚で伝統的だがモダン」のような表現と模写でストーリーボードをつくり、デザインテイストをデザイナーに提示できるようにすします。

その上で、下記をチェックする。

「離島の人のいない自然観」の場合では、

- 「離島の人のいない自然観」テイストが什器デザインに表れているか。

- 「離島の人のいない自然観」テイストがPOPデザインに表れているか。

- 「離島の人のいない自然観」テイストが定数・定量に表れているか。

- 「離島の人のいない自然観」テイストがディスプレイに表れているかどうか。

POPひとつとっても、「離島の人のいない自然観」テイストの下、書体はどうあるべきか、レイアウトはどうあるべきか、POP用具はどんなものがよいのか、考える必要があります。

POPデザイナーにデザイン発注してできたデザインを校正する場合は、デザインがトーンアンドマナーに沿っているかチェックします。

施工会社の設計士と改装について打ち合わせするときは、壁紙の柄、照明の明るさ、什器のデザイン、床のパターンがトーンアンドマナーに即しているのか監修しなければいけません。

これを「トーンアンドマナーのフィルターを通してデザインを見る」といい、店内デザイン物を精査する際、このフィルターを通します。

だいたいわかりましたでしょうか、あなたの店のデザインの決め方。

「どんなお店にするか」明確化するコンセプトが決まらないと、デザインテイストも決まらず、トーンアンドマナーもつくることができないのです。

もしあなたの店舗にコンセプトがなかったら、まずはとりあえずでいいのでコンセプトを決めましょう。

でないと、「私はモダンなデザインが好きだから、こんな什器にする」みたいに経営者の好みで決めることになりかねません。

もしあなたの会社にVMD担当がいないのならば、担当を育成しましょう。

店のデザインの指南役をつくるのです。

担当はVMD知識に加えてデザインセンスを身につけ、設計図面を読めたり、コピーを書けたり、色のコーディネート術を身に着けたりと、デザインについての知識やスキルは磨いた方がよいです。

でないとデザイナーや設計者と会話できないどころか、デザイン丸投げになってしまうからです。

またそのような人材育成の余裕がない場合は、VMDインストラクターという職業人がいるので利用してほしいです。

文字通り、あなたのお店のデザインを教えてくれます。

(vmd-i協会事務局)