美意識を鍛えよう、という動きがビジネス界で唱えられています。

元来、ビジネスとアートは交わることがありませんでしたが、それを取り入れるようとしている会社が多くなっています。

代表的なのがアップル社でしょう。

言うまでもなく創業者のスティーブジョブスは究極なまでにアートを追求し、製品や広告、店舗だけでなく、建物や社風にもそれを表現しました。

片やウインドウズはどうでしょうか。

青い透明なiMacが話題になった時、同社は青く塗った自社製品でそれを揶揄しました。

「パソコンを青くしただけ」という評価でした。

その後アップルは時価総額でウインドウズを追い越しました。

今になっては、ウインドウズはアップルストアに似たデザインの店舗を展開しています。

現在、世界の優秀な企業の経営陣は美的センスを社内に取り入れることに余念がありません。

日本で言うと、(株)良品生活がそうです。

「無印良品」を経営してる同社はアドバイザリーボードという各業界のデザイナーからなる委員会を設置し、そこから製品デザインや店舗デザインの方向性を見出し、時には軌道修正もしていきます。

(株)スープストックトーキョーはスープ店「Soup Stock Tokyo」を経営している会社ですが、会長は商社出身だがアートに造詣があることで有名です。

仮想ペルソナ「秋野つゆ」の好むお店になっているか?というユニークなデザインルールが商品にも店舗デザインも敷かれ、スタッフの共通言語にもなっています。

VMDインストラクターは、チェーン店舗のブランディングや店舗スタッフの教育をしています。

VMDと言う言葉は直訳すると、売場における総合的視覚演出体系です。

たくさんの商品を販売している店舗に美的センスを与えるのがVMDインストラクターの使命だと言えます。

なんだか、カッコいいですね。

今回は、一般の人がVMDインストラクターのように、いかにして自分や自分の会社に美的センスを取り入れるかについて教授します。

センスのあるなしは「基準」で決まる

●センスのありなし

●センスのありなし

センスがない、センスがある。

この線引きはどうやって決められるのでしょうか。

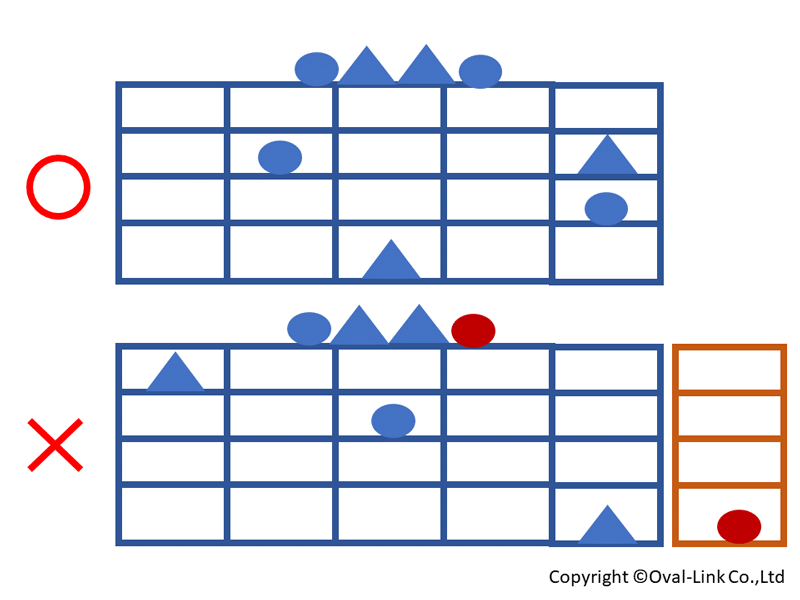

上図を見てください。

「私はセンスがない」という人は、その人の中に基準というものがないということです。

基準を0ゼロと仮定すると、プラスはいい方向、マイナスは悪い方向になります。

当然、センスがあるというのはプラス、センスがないというのはマイナスです。

だから歌のセンスがないというのは、歌を歌う基準に到達していません。

少なくともマイナスということになります。

料理のセンスがないというのは、料理をおいしく作る基準に達していません。

少なくともマイナスということになります。

私の仕事で言うと、「ディスプレイのセンスがない」というのは、上手なディスプレイをつくる基準に達していない。

少なくともマイナスということになります。

例えば、子供に「ワナにかかったゴジラを一斉砲撃」というテーマでディスプレイをつくらせたとします。

家にある雑貨で食卓につくらせてみるのです。

男の子は喜んでディスプレイをつくるでしょう。

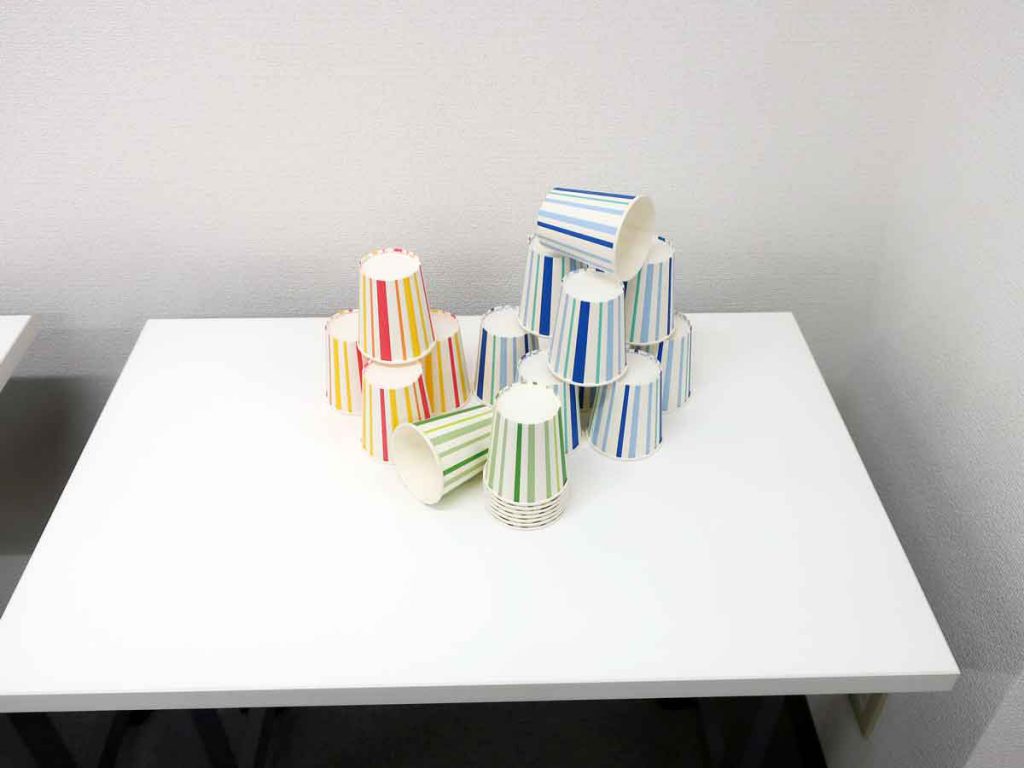

でも出来上がったディスプレイはこんな感じになったとしたら。

うーん、センスがいいとは言えません。

●センスのない「ワナにかかったゴジラを一斉砲撃」

●センスのない「ワナにかかったゴジラを一斉砲撃」

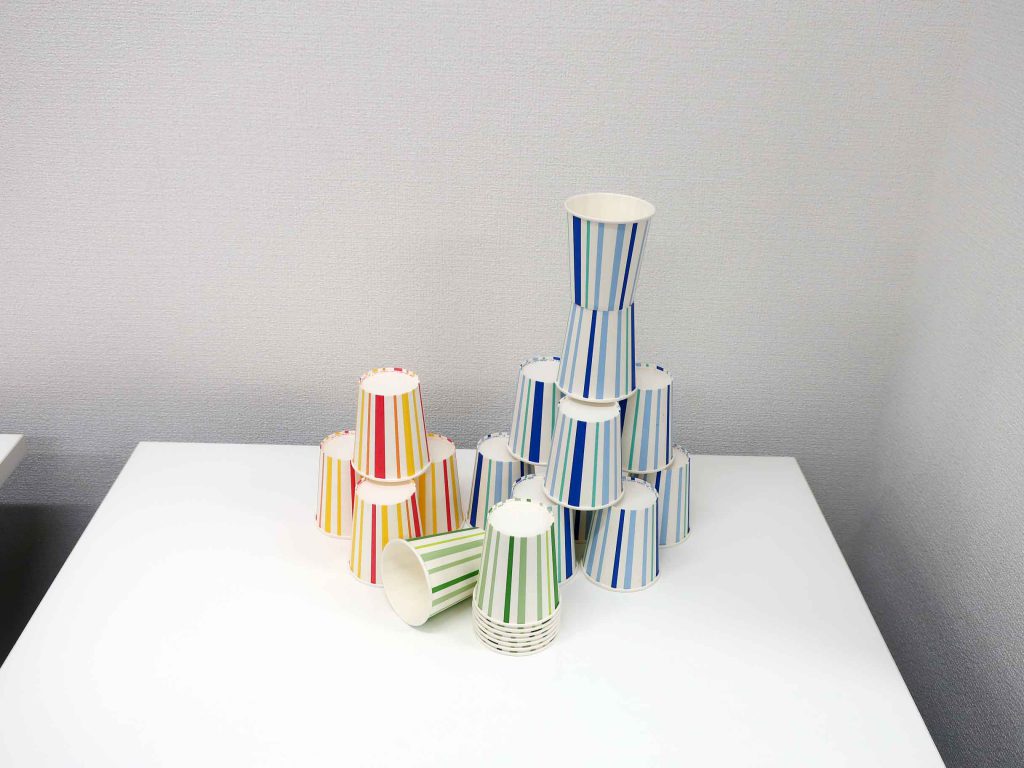

センスのいい子供なら、「できた!!」と言ってこんな感じに作るでしょう。

コーヒーカップ軍艦から、一斉砲撃している感じがとてもダイナミックです。

そう、この子供はセンスがあるんです。

●センスのある「ワナにかかったゴジラを一斉砲撃」

●センスのある「ワナにかかったゴジラを一斉砲撃」

センスのある人は型を知っている

この、センスある「ゴジラを一斉砲撃」とセンスのない「ゴジラを一斉砲撃」の差はなんでしょうか。

それは、センスのある子供は「上手なディスプレイとは何か。その基準を知っていた」ということです。

その基準とは下記です。

●等分割のマスターパターンというディスプレイ構図を知っていた

→だから、ゴジラを中心にテーブルを3つに分けた

●放射状のリニアスキームというディスプレイ構造線を知っていた

→だから、「食器の軍艦」と「丸い砲弾」を放射状にゴジラに向けて置いた。

もうわかったと思います。

この子供は「マスターパターン」と「リニアスキーム」というディスプレイの型を知っていたのです。

型を実行すれば基準以上に到達することがわかっていたのでした。

型はいろいろな分野に存在します。

料理の型、ヨガの型、歩く型、プレゼンの型等々。

例えば「今までウォーキングしてきたけど、なんか歩き方センスないなあ」と嘆くあなたは、本を読んでもいいし、ウォーキングの先生についてもいいでしょう。

とにかく歩く型を学ぶことが先決です。

型がわかって、毎日型に沿った歩き方をまじめに重ねていくと、3か月経てば上手に歩くことができます。

そこで、他人からも「なんか最近カッコよくなったね、スタイルもよくなったよ」と言われるはず。

あなたは、歩く型を身に着けることで、歩くセンス以上のものを得たのです。

うわべだけのマネはいけない

VMDの世界でも、ビジネスの世界でも、今までは「私のようになりなさい」という指導がはびこってきました。

すし店の店主は「私の後についてこい」と言うだけで数年助手をやらせるし、あなたの上司は時あるごとに武勇伝を語って「俺のマネをしろ」と言うでしょう。

残念ながら「本質」がわからないで、ただマネをするだけでは部下はいつまで経っても上達しません。

以前「もちクリーム」という大福を販売しているチェーン店があり、三越デパ地下で毎週100万円売るほどの優良店でした。

ガラスケースに展示された色とりどりの大福はファッション感覚抜群で、フルーティな味を食べ比べられる和菓子でした。

これをマネする会社がいて、ある日私の住居近くのデパ地下に売場を設けました。

確かにもちクリームと同じような商品でしたが、売場に賑わいはなく半年で消えました。

このようにうわべだけマネするだけではビジネスはうまくいきません。

もちクリームの下記の本質はマネされていないからです。

●大福の中身は特殊なゼリーと生クリームがミックスされている。このクリームは同社の特許製法でつくられている。

●職人の手でなく工場で大量生産されており、冷凍保存でき冷凍のまま販売している。日持ちがよいため、催事でも販売可能。

●価格は1個150円で種類は24種類あり1個から選べる。バナナ・オレンジ・りんごなどの柑橘系、カフェオレ・チーズ・赤ワインなどの嗜好系に分けられ、食べ比べできるのが楽しい。

このように、内装やディスプレイをマネて、単にあんこにいちごジャムをまぜて販売しても売れないのです。

上記の本質を見抜いて取り入れないと、スタート地点にも立てません。

ただし、製法も売り方も独自のものがあるため、本質をマネしようとしてもできないのがオチでしょう。

原理原則を知って社内に広めよう

当社は売場塾というVMDの学校を開催しています。

文字通り、売場づくりの型を教えている学校です。

卒業生は900名以上(21年5月現在)ですが、日本の企業のみならず欧米の有名ブランドのVMD担当も多数受講しています。

きっちりVMDを会得しているはずなのに、どうして売場塾に来るのか?彼ら彼女たちはこう言いいます。

「本部からは、どうしてこのディスプレイになるのか、理由を教えてくれないんです」。

ディスプレイ指示書というものがあります。

欧米本部から日本のVMD担当に送られてくる売場づくりの指示書です。

商品のフェイスのつくり方や陳列の仕方が細かく書かれています。

しかし、「このようにやれ」とはあるものの、「なぜそのようにするのか」理由が書かれていないのだ。なんとなく売場をつくっているものの、腑に落ちないことが多く、売場塾に学びに来るのでした。

売場塾では、55の売場づくりの型を教えて、型の店舗スタッフへの教え方も教えています。

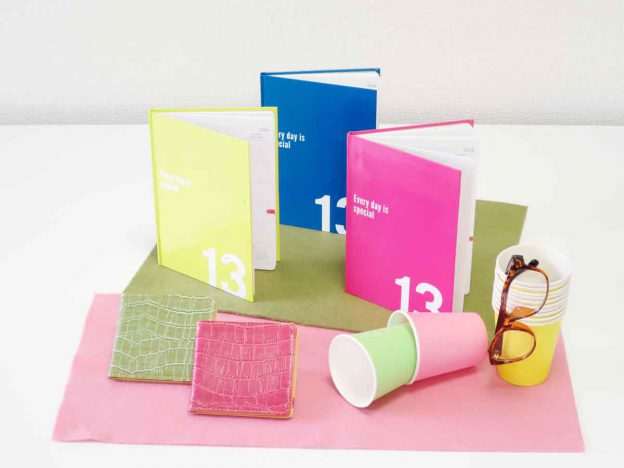

図6のように、売場塾卒業生はVMDインストラクターとなって、頭の中の引き出しに入っている型を引っ張り出して、明確な言語で指導するスキルが備わっています。

店舗スタッフでさえ、「この売場はなんとなくいい」「なんとなく悪い」と肌でわかっていても、どこがよくてどう悪いのか、知る術はないのでした。

55の型を知ることによって、VMDインストラクター・店員ともに売場づくりが腑に落ち、ディスプレイのセンスもよくなっていくのが売場塾なのです。

型は更新し、新しくしていく

センスは、基準や型を身に着けるだけではいけません。

センスに独創性を加える必要があります。

センスのよい人は、オリジナルな型をいくつも持って、常時更新または新たにつくっています。

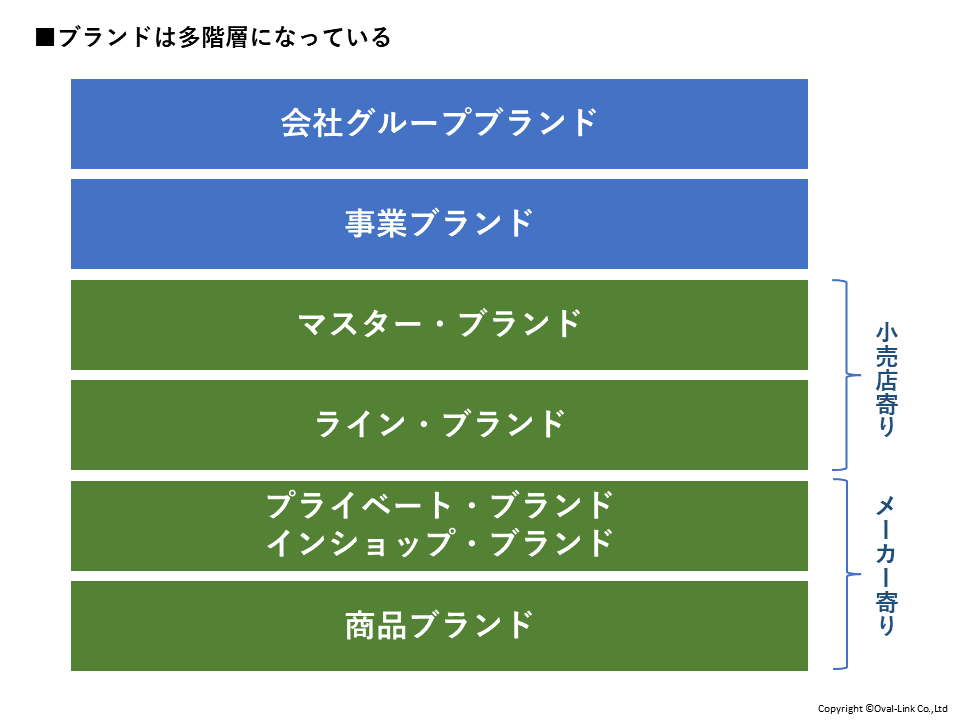

センスはあなたやあなたの会社オリジナルの基準になってこそ、真のブランドとなりえるからです。

「型を知る」→「型を実行する」→「型を自分らしくする」

これが大事です。

この概念は、守破離やPLAN DO SEEといっしょです。

当社で言えば、「フレームワーキング」ですね。

●フレームワーキング

型はいつでも知ることができますが、そこから「型を実行する」「型を自分らしくする」に進まないと、センスも上向かないし、自分らしくなれないのです。

例えば、ファッショナブルになりたいあなたは、今までは妻のアドバイス、ファッション本、You Tubeでなんとか型を学習してセンスをよくしてきました。

今度は、あなたオリジナルの型をつくる段階です。

それには本やYou Tubeだけでなく視野を広げるとよいです。

●百貨店に行ってみる

●話題のカフェに入ってみる

●美術館に行ってみる

●野球観戦に行ってみる

●映画を見る etc

こういう何気ないことにもアンテナを張ると、ファッションセンスを上げるヒントがピピッと来ます。

それは第六感、あるいはセレンディピティというやつです。

そんな出会いがあったらすかさず、メモをとりましょう。スマホで写真を撮りましょう。パンフレットをもらいましょう。店員さんと会話しましょう。

すると、ムクムクと自分の型が出来上がってきます。

「今度はこんなスタイルで会社に行ってみるかな」「これは冒険だけど、一度この色合いの服でプレゼンしてみるかな」

というように。

自分の型を創り出して実行してみるのです。

しばらくして、周りの人が「なんか●●さん変わったね」「格好よくなったね」と言い始めたら、しめたもの。

あなたの作った型は当たっているのです。

私は、気に入ったディスプレイをスマホやデジカメで撮影して、常時キーワードを写真のキャプションに入れて保存しています。

キーワードとは、三角構成、コントラスト配色、什器レイアウトなど、型を表す用語です。

こうしておくと、「三角構成の新しい型をつくりたい」場合は、ホルダーの検索に「三角構成」と打つと瞬時にして三角構成が素敵な写真がピックアップできます。

こんな風にして、売場塾で教える107のディスプレイの型は生まれたのです。

107の1/3以上は私の生み出したオリジナルの型です。

スマホが必需品の今日、写真を撮って型のヒントを創り出すことをお勧めします。

ゴジラディスプレイの続き

こんな記事を書いていたら、前日ゴジラディスプレイ写真を親戚の男の子に送ったことを思い出しました。

実はこのディスプレイ、なにか腑に落ちなかったのです。

テーマは「モスラの吐く糸にやられたゴジラ」だったが、写真を見返してみるとセンスがないのがわかりました。

●「モスラの吐く糸にやられたゴジラ」Before

●「モスラの吐く糸にやられたゴジラ」Before

ただ単にゴジラの上に毛糸を垂らしたからです。

これではゴミがゴジラの上に乗っているだけです。

ディスプレイを作り直しました。

●「モスラの吐く糸にやられたゴジラ」After

●「モスラの吐く糸にやられたゴジラ」After

マンハッタンのビルが倒壊して、ゴジラがモスラの糸にぐるぐる巻きにしているのがわかると思います。

つまりAfterの写真は下記の型を足したのです。

●フェイシングという型を使って、ゴジラのシェイプをわかりやすくした

→ごみのような毛糸がゴジラに載っているだけなのでゴジラの輪郭がわからなかった。だから、毛糸でゴジラをぐるぐる巻きにして輪郭をはっきり出した

●リニアスキームという型を使って、クモの糸のようにした

●リニアスキームという型を使って、マンハッタンのビルを放射状に倒した

独創性はこんなところです。

●マンハッタンのビルを木の枝と見立てて、蜘蛛の巣状に毛糸を配置した

→モスラは蛾だが、クモの糸に置き換えることにより、ゴジラがいけにえにされている表現ができた。

このように、センスは日常の遊びでも鍛えることができます。

あなたのセンスがよくなることを祈っています。

型を覚えたい方、ぜひ日本橋のVMDセミナーに来てください。~

今度のセミナーはVMDの型を教えています。

●VMDセミナー

(vmd-i協会事務局)