0.サービス業のVMDとは

今回はサービス業のVMDについて論じたいと思います。

サービス業とは、下記のようなお店です。

- カフェ

- レストラン

- ヘアサロン

- 整体院

- フィットネス

- 歯科 etc

食事を提供する店もあるし、施術を提供する店などがあります。

病院もサービス業のひとつと考えます。

VMDは物販店だけの技術だと思われがちなんですが、サービスという無形商品を売っているお店にも応用が利くんです。

VMDは店内・院内の物販スペースの売上強化にとっても有効なんです。

事実、上記のお店のVMD担当がたくさん売場塾には来ていまして、そのノウハウを持ち帰って、物販の売上を伸ばしています。

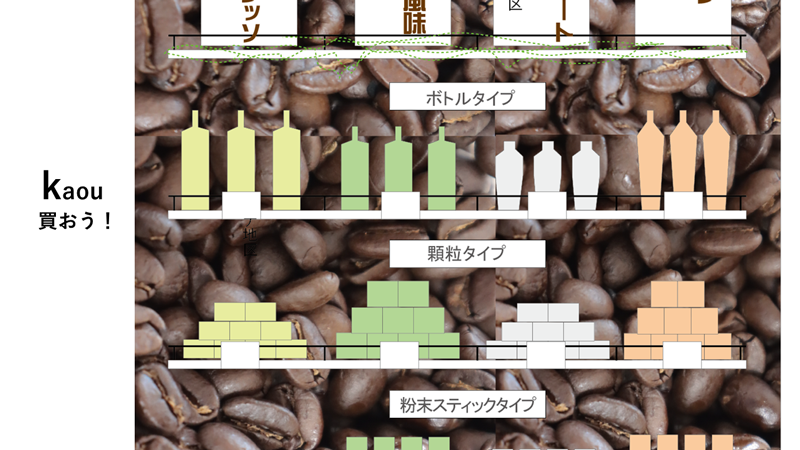

まずはカフェの物販スペースの話をします。

1.スターバックスは物販が20%の売上

みんなが利用しているスターバックス。

スタバはカフェだけでなく、心地よい空間を提供しています。

「第三の場所」というコンセプトだけあって、いつもくつろげますよね。

そんなスタバの「売場」を見たことがありますか。

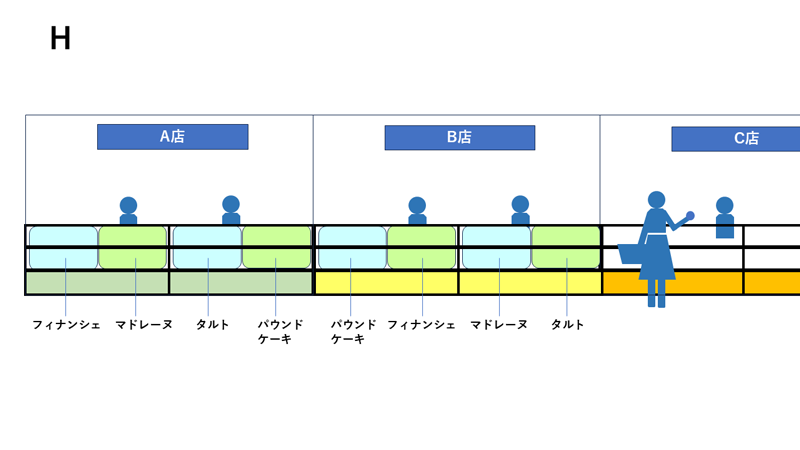

下記のような「コーナー」になっています。

この物販コーナーの売上って、全店舗売上の20%あるんです。

つまり、お茶を飲みに来るだけではなくて、コーヒー豆やタンブラー、マグカップやドリッパーなどのモノを買う人もたくさん来ているんです。

スタバだけでなく、ドトールコーヒーやタリーズも物販コーナーがあって、それなりに売上を上げています。

詳しくはドトールコーヒーの売場塾生を取材した記事を読むとよくわかります。

●郡司由紀さんインタビュー

また、ヘアサロンではカウンターの近くに物販コーナーを設けてヘアケア用品を販売しています。

主にシャンプーやリンスなどですが、これらも店の売上に貢献しているんです。

例えばアヴェダというヘアケア用品メーカーの提携ヘアサロンでは、アヴェダ製品の売上がヘアサロン全体売上の30%ある店もあります。

コーヒーにしてもシャンプーにしても、普段使いの消耗品です。一度気に入っ商品だったら、毎回買い足すことになります。

スタバのコーヒー豆がおいしかったらそのまま買い続けるし、シャンプーやリンスが髪になじんで気に入ったら使い続けるでしょう。

同じように、整体院では枕やクッション、サプリメントやハーブティーを売っていますし、歯科では歯ブラシ、歯間ブラシ、歯磨き粉、デンタルリンスを売っています。

フィットネスジムでは、プロテイン、サポーター、ウエアやバッグなどを売っています。

これらの商品も、ヘアサロンと同じように継続して買う消耗品がメインなので、リピーターが獲得でき、店の売上拡大に貢献します。

2.VMDをどのようにサービス店舗は導入すればいいのか

売場塾のフレームワークを使って、あなたの店の物販スペースを高収益にしましょう。

下記のフレームワークが有効です。

●売場をつくる

・GPグランドプレゼンテーション

・什器レイアウト

・什器デザイン

・導線

●ディスプレイをつくる

・PPとIP

・AP

●POPをつくる

・POP編集

・POP制作

それでは3つの項目ごとにお話しします。

3.売場をつくる

「売場をつくる?すごく当たり前じゃん」とあなたは思うでしょう。

「バカにするな!」かもしれません。

しかしほとんどのサービス店・・・それがフィットネスであれヘアサロンであれ・・・売場があると来店客が気づくことは稀です。

こんな風に商品を置いていませんか?

- 商品を店内の開いているところに分散して置く。

- とりあえず会議室テーブルの上に置く。

- 段ボールが積んである在庫置き場にラックを置き、そこに商品を並べる。

- 待合室から見えない奥の奥にラックを置き、商品を並べる。

- カウンターの空いているところに商品を山積みする。

- 飾り棚にPOPもプライスカードも付けずに、造花といっしょに商品を置く。

これだとお客様はただ通り過ぎるか、「在庫置き場があるな」としか思えません。

つまり、売場だと思っていないんです。

それ以外でも、売場の立地の悪さも物販売上に影響します。

私の経験でお話しします。

ある歯科医では、歯ブラシなどの口腔ケア用品がガラスケースにて展示されていました。

しかし、入口の自動ドアの横にそれがあるため、見ようと思っても立ち止まることができません。

自動ドアは開いたままになってしまうからです。

客の出入りがあるため、そこでじっくり商品を見ることができません。

また、ある歯科医では、口腔ケアグッズが支払いカウンターの右にありました。

そのカウンターには二人、受付が立っていました。

20客ほどの待合椅子はそのカウンターの方向に向いています。

そんな状況下、椅子から立ち上がって売場に行き、待合客の目線を浴びながら商品を見る勇気ある人は誰もいませんでした。

試しに私がそれをやってみましたが、カウンターの女性も気になり、とても緊張しました。

とても買い物する気にならなかったです。

こんな問題は下記のフレームワークで解決します。

- グランドプレゼンテーション

- 什器レイアウト

- 什器デザイン

- 導線

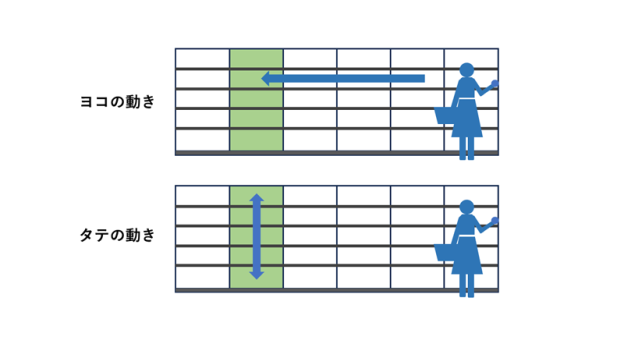

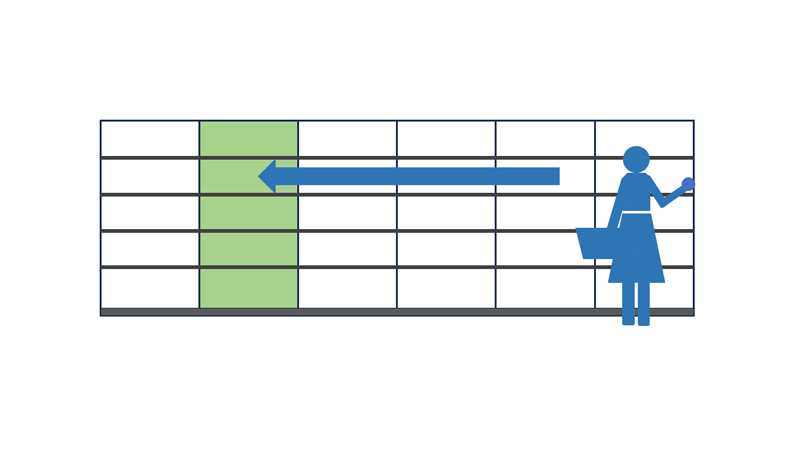

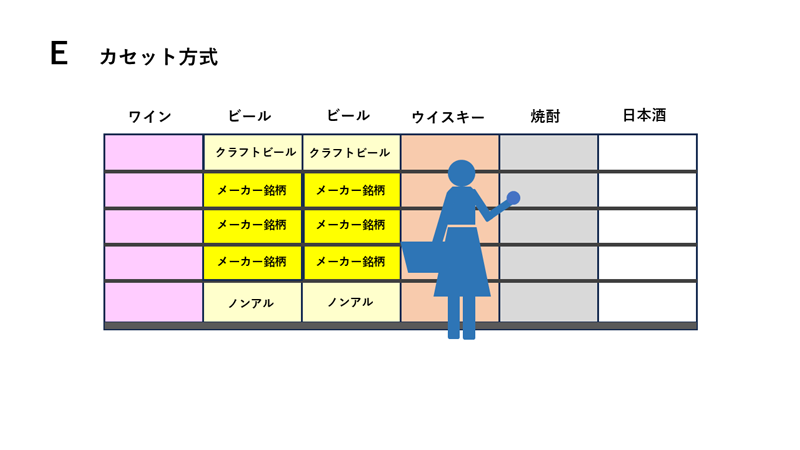

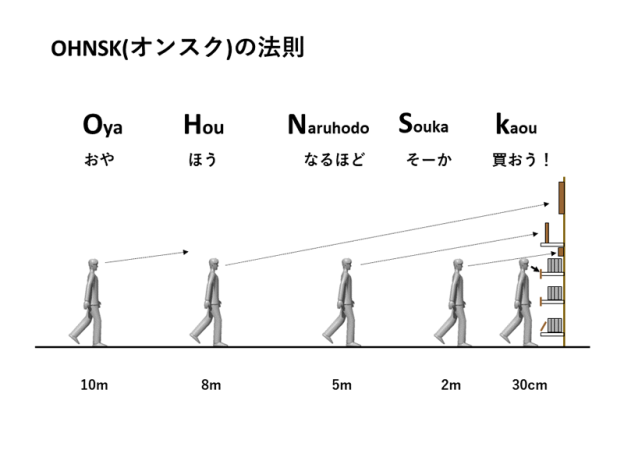

グランドプレゼンテーションとは、「目立つようにコーナーのデザインを一体化させる」ことを言います。

ニトリでカラーボックスを買って待合スペースの空いたところに置くだけでは、やはり在庫置き場にしかなりません。

●グランドプレゼンテーションとは

売場だと一目でわかる目立つコーナーを作るには、待合スペースとカウンターの位置も含めてレイアウトし直す改善が求められます。

そもそもお店を作るときに、施工会社にすぐ丸投げせず、入口から客がどのように入ってカウンターに行き、待合い椅子に座るか、導線ストーリーをプランしなければいけなかったのです。

「いやもう無理。お店出来上がっているからカウンターは動かせない」

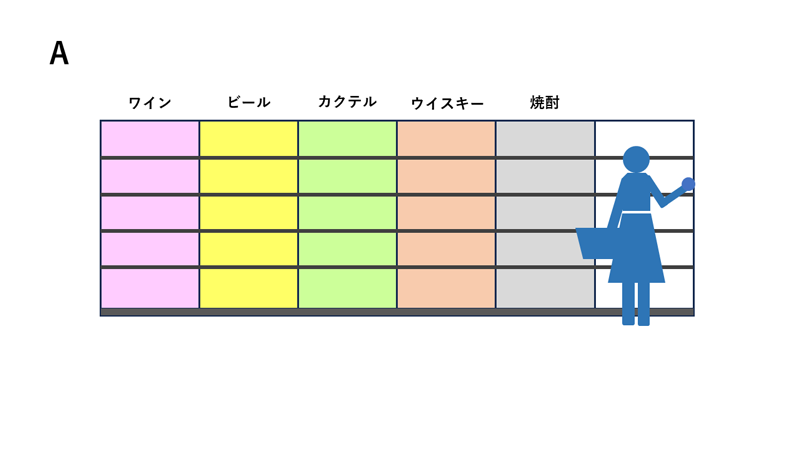

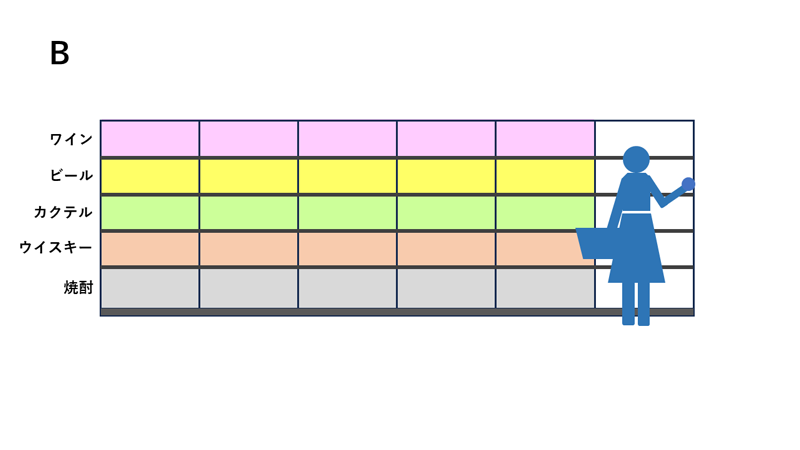

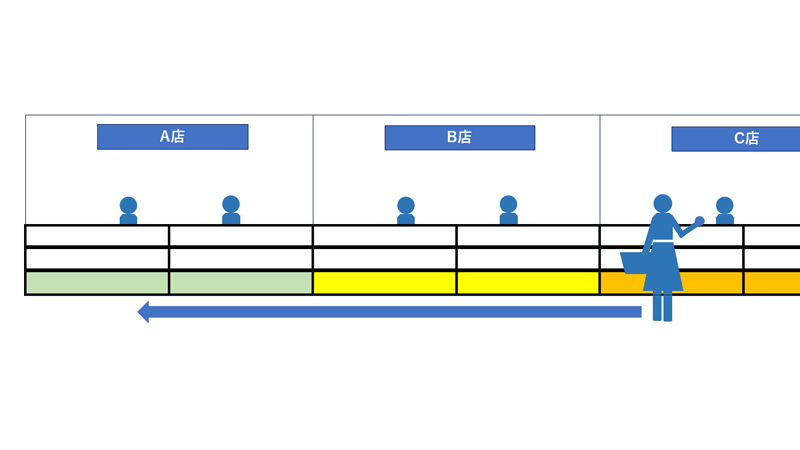

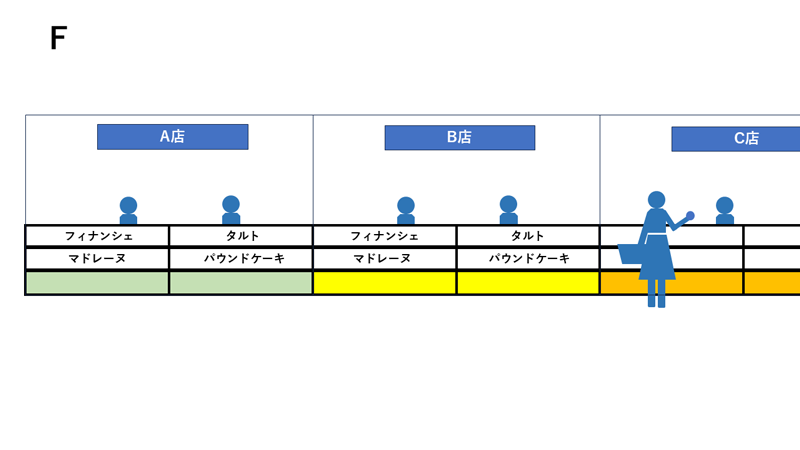

のでしたら、下記のように売場の什器レイアウトを施して下さい。

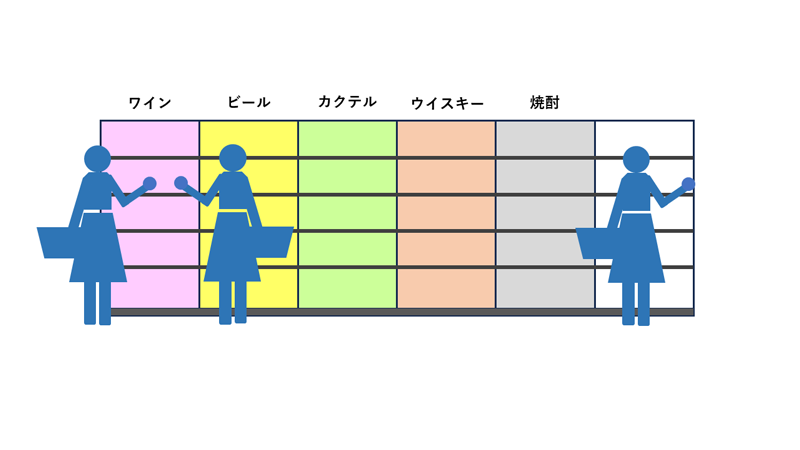

- コーナー型 ・・・店内の入隅に什器をL字に置く。

- アイランド型 ・・・テーブル什器を置き、テーブルをぐるり客が回れるようにする。

- 柱型 ・・・柱を利用して棚をつくり、柱の上に商品展示を設置する。

- 通り化型 ・・・受付に行く通路の左右に販売棚をつくる。

- 什器デザインはすべて統一し、ありあわせのカラーボックスでデコボコにしないこと。

- 待合客や受付の目線が直接届かないところをコーナーとして選ぶ。

- 必要なら植栽や衝立で売場を半遮蔽する。

なども留意してください。

4.ディスプレイをつくる

これも「当たり前だろ!!」と、ヘアサロンのあなたは思うかもしれないんですがただ商品を置くだけではいけません。

今のままだと、商品が棚に置いてあっても売り物だと客は思わないんです。

単なる「インテリアディスプレイ」としか思わず、売っている商品だと気づきません。

こんな風になっていませんか。

- 店主はバリ島の置物やアタ小物が好きなのでしょうか、そのディスプレイの中に売り物のシャンプーが混じっている。

- 子供が学校の習字で花丸取れたので、それを美容室のウインドウにディスプレイする。その下にはヘアケア用品が置いてある。

- カウンター後ろにシャンプーとリンスを等間隔で並べただけで、何のPOPもない。しかも、商品が小さすぎて商品ラベルも読めない。

- カウンターの隅に商品を積んでおく。

このように商品を陳列している、展示しているとは思えない佇まいになっていませんか。

売場は「在庫置き場」と化しているんです。

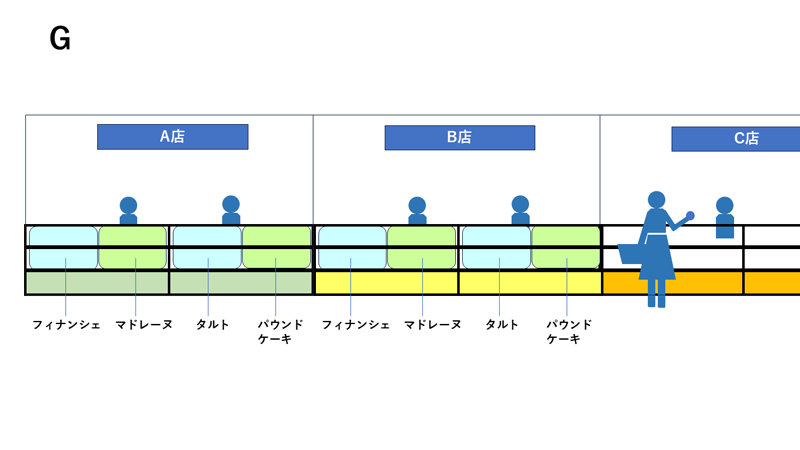

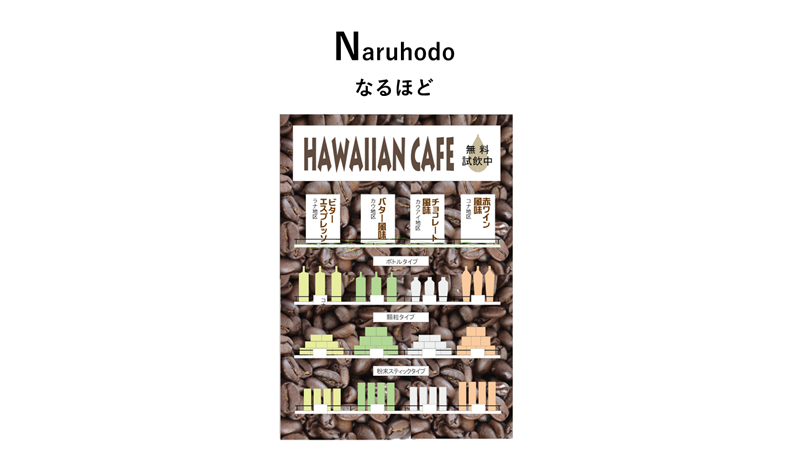

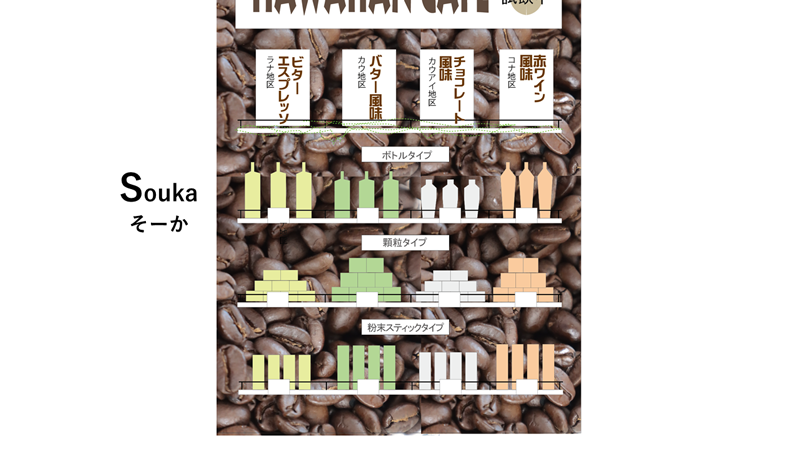

ディスプレイはPPとIPという種類を知りましょう。

PPはポイントプレゼンテーションと言って、展示のこと。

IPはアイテムプレゼンテーションと言って、陳列のことです。

●VP,PP,IPとは

PPは、商品をそのまま棚に置くのではなく、下記のように置いてください。

- 展示台を用意

- 展示台に商品を載せる

- 展示台に商品説明POPを載せる、または展示台と一体化したPOPを作る

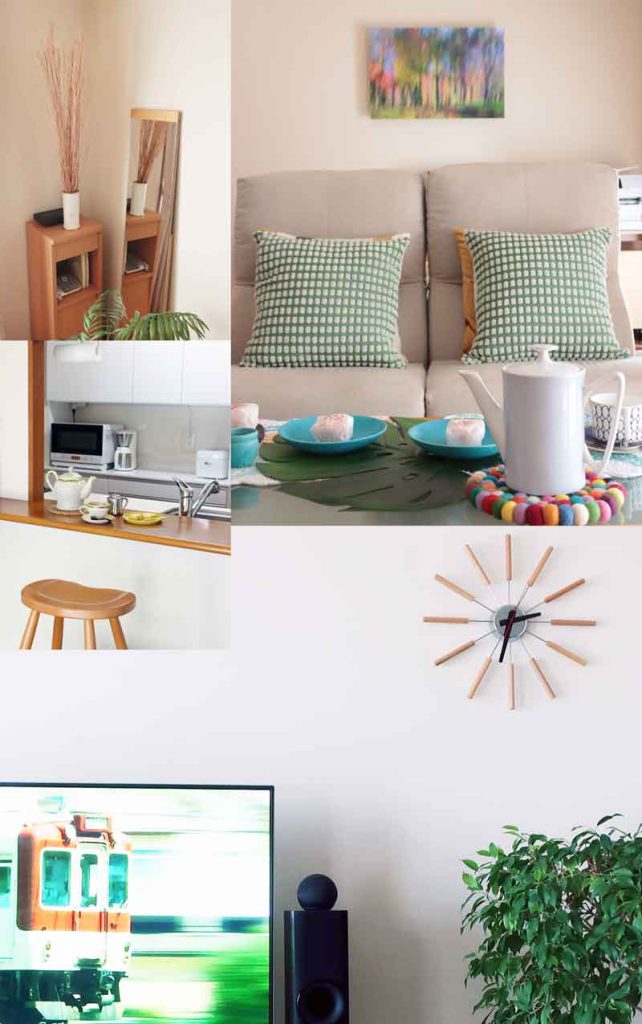

イメージ的には下記写真のような感じです。

このように、展示台・商品・POPが一体化した展示物をAPアーティクルプレゼンテーションと言います。

そのまま商品とPOPを置かずに、展示台を用意しPOPと一体化して商品を見せないといけません。

なぜなら口腔ケアもヘアケアもサプリメントも説明POPが必要です。

ただ商品を置いただけでは、商品の持つ効果・効能がわかりません。

しかし、POPを商品の横に置いただけだと、どのPOPがどの商品を指しているか分からなくなります。

また、展示物とわかるように置かないと、客は商品を持って行ってしまいます。

すると残ったのはPOPだけになってしまいます。

APの横に陳列商品をたくさん置くことによって、陳列と展示を視覚的に区別させるのです。

例えば、下の手帳を見てください。

「旅するロルバーン」は展示台・POP・と商品が一体化されたAPになっているが分かります。

展示台の下に陳列商品があります。

展示と陳列が段差で明確になっているので、客は展示台の商品は取らずに下の陳列物の中から好きな手帳を取ってレジに行くことになります。

あなたの店で物販している商品も、このように展示と陳列を区別して置くと、お客様は買いやすくなるのです。

●APとは

5.POPをつくる

POPを置く。これも当たり前なんですが。(笑)

しかし前述のように、POPなしで商品を素置きにしているお店は多いです。

フィットネスにしても、ヘアサロンにしても、売るアイテムはドラッグストアやスポーツ用品店に置いてある商品とあまり変わりません。

それら店舗は、メーカーのPOPがたくさんついています。

テレビCMでお馴染みのタレントの推奨や、商品の効果・効能を謳っています。

これら化粧品やサプリメントは、スイーツや服と違って「見た目で買わない商品」なんです。

いくらパッケージデザインがきれいでも、自分の髪に合うのか、摂取して健康にどんな効果があるのか分からないと買わないですよね。

なので、絶対説明POPが必要なんです。

先ほど言ったように、展示品と展示台と一体化させたPOPを作りましょう。

またメーカー持ち込みのPOPもよいのですが、自分の店の言い回しに変えることをおススメします。

ある時、肩が凝ってしょうがない私は整体院に行きました。

待合室に座っていると、テーブルの上に黒いイガイガがありました。

POPには、それを肩やアタマに使うとすごくラクになると書いてありました。

さらに、寝る前にこれで肩をマッサージするとよく眠れる、と院長の推奨がありました。

そのコピーは、寝つきが悪い私の琴線に触れました。

そしてそれを買ったのです。

タイミングもあると思いますが、整体院の先生が手書きでつくったその商品POPは説得力ありました。

このように、POP制作の際は貴店の言葉で綴ったオリジナルなものにすることをおススメします。

次に行うのは、POP編集。

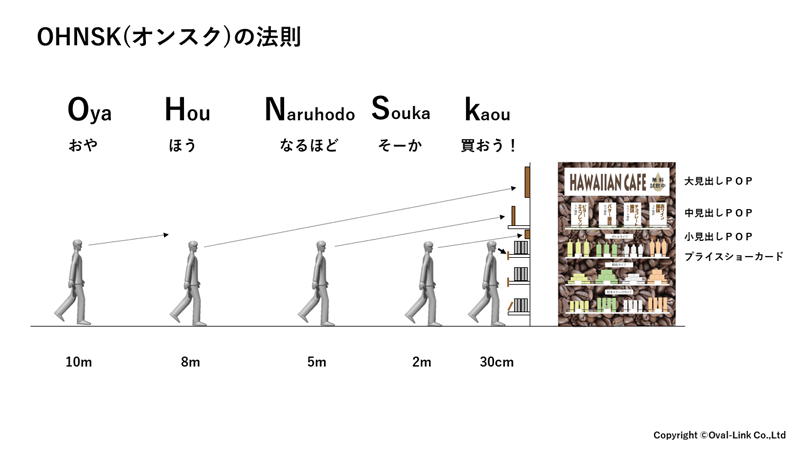

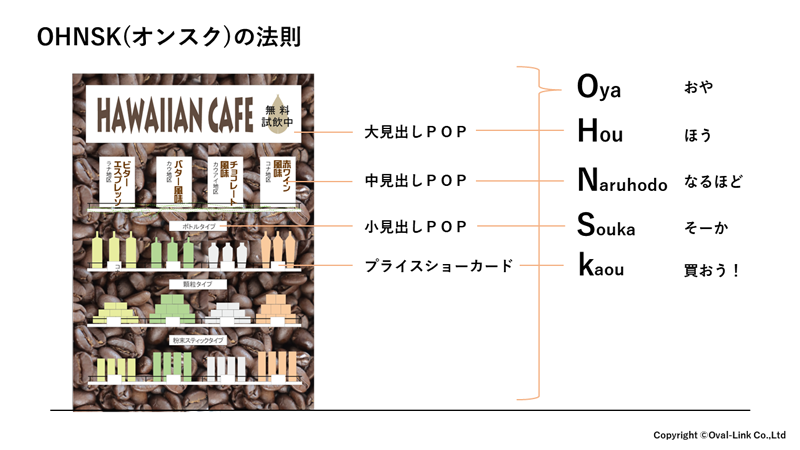

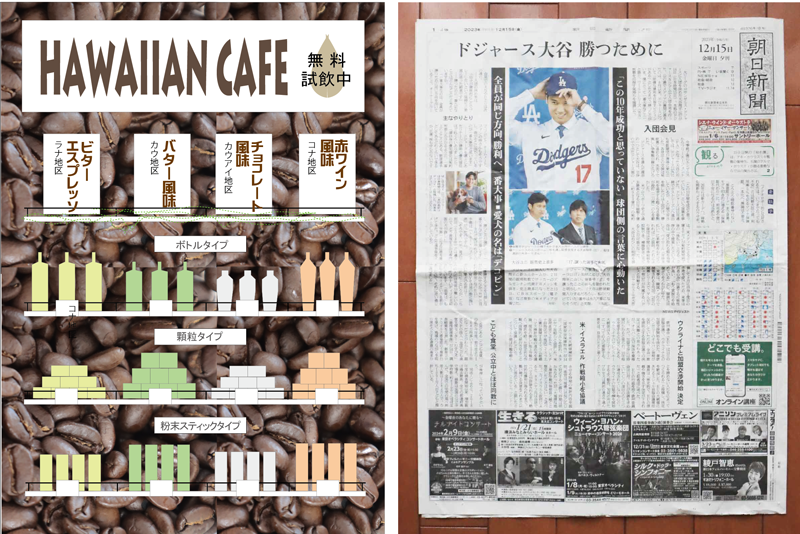

売場コーナーだとわかるように什器レイアウトし、商品を展示・陳列したら、POPでコーナーパネルをつくってください。

●●コーナーという名称でも、●●カウンターという名称でも構いません。

つまり、コーナー名を大きく掲示するんです。

できれば、単に言葉だけではなく、演出パネルもつくった方が魅力的に見えます。

サプリメントコーナーだったら、女性がジュースを飲んでいる運動後のシーン、

口腔ケアだったら、白い歯の女性顔写真などをパネルにして、コーナー名の下に掲示するんです。

すると、遠目からコーナーが目立ち、来店客や待合客を売場に誘導できます。

POPは商品を説明する他に、コーナーデザインとしての役割も発揮できるので、ぜひPOPで売場を編集してみてください。

6.まとめ

だいたい分かりましたでしょうか。

VMDによるサービス店舗の物販活性化。

売場塾にサービス店舗のVMD担当がたくさん来る理由はこれでした。

VMDを習って店内に物販スペースを正しくつくり、売上を35倍にした例もありますよ。

また、卒業生の福島翔平さんは歯科物販卸のVMDインストラクターになって、数々のお得意先歯科医の物販業績を上げています。

詳しくはYOU TUBEで歯科医向けVMDチャンネル持っているのでご覧ください。

●福島 翔平さんのYOU TUBE

自店の物販の売上を上げたい方、商品を提供しているメーカーや卸の方、興味ありましたら、ぜひセミナー、説明会にお越しください。

セミナーは毎月、売場塾説明会は無料で毎週行っています。(^^)

●毎月開催 売場塾説明会&セミナー

(VMDインストラクター協会事務局)