VMDインストラクターが行うVMD研修の理想的な形とは何か?についてお話しします。

3つのパートならなります。

ひとつひとつ解説します。

====== 現場研修 ========

現場研修のパターンは、改善点ガイダンス →チームに分かれてリバイス →発表 →評価・手直し という手順で行います。

●改善点ガイダンス

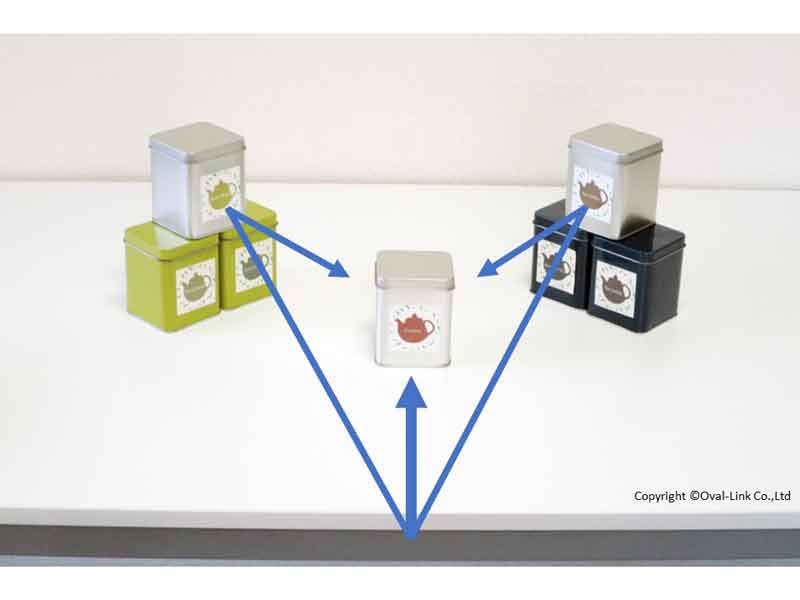

リバイス(売場の編集作業)に移る前に、VMDインストラクターは売場の写真を使って、どこが悪いのか指摘し、直し方を説明します。

52週26週の売場変更の場合は、インスタレーションのポイントを写真を使って説明します。

この時、ディスプレイ指示書があったりマニュアルやテキストがあると売場スタッフは理解しやすくなります。

●チームに分かれてリバイス

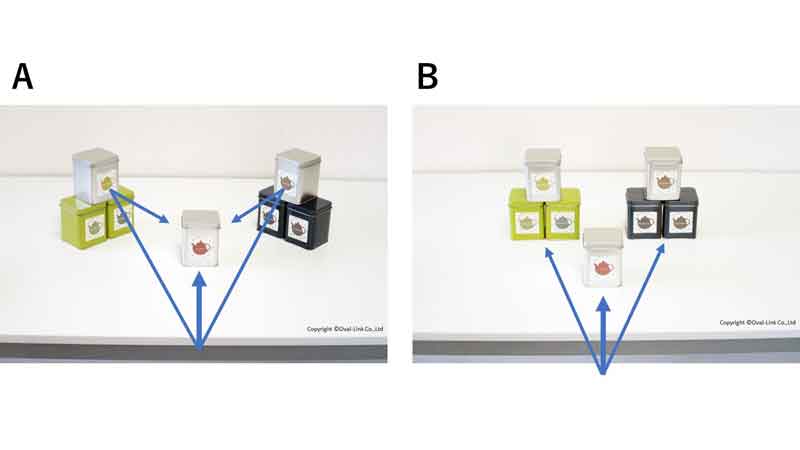

店内が広い場合は、数人のチームに分けてリバイスします。

3.4名で1カセットが作業しやすいでしょう。

デパ地下のお菓子店のような狭いところは、什器ごと、スペースごとに役割分担します。

リバイスの際、VMDインストラクターは監督係としてふるまってください。

チームに加担していっしょにインスタせずに、黙って見守り質問があったら対応します。

●発表

リバイスが修了したら、各チームに発表いただきます。

声を出して売場をどう直したかを言っていただくことが肝です。

そうすることで、売場の改善を理論的に人に伝えられる癖がつきます。

●評価・手直し

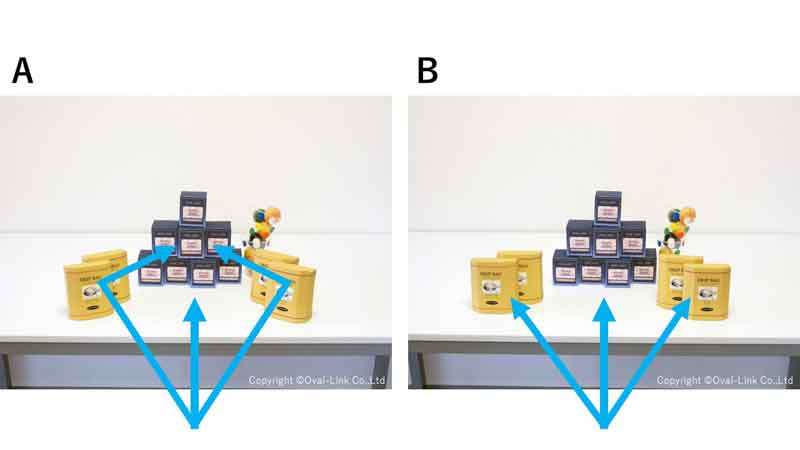

VMDインストラクターは、その発表を受けて評価、そして手直しをします。

手直しをする際、どこが悪くてどう直したらよいのかを説明しながら直します。

すると、スタッフは売場のBefore Afterを体感でき、記憶に残りやすくなります。

====== 集合研修 ========

現場研修の次は集合研修です。

これはセミナーをすればいいというものではなく、年間のスケジュールを現場研修と集合研修でどう組んでいくか、学びの仕組みはどうするかという設計から始めなくてはいけません。

VMDセミナー講師に頼んで終わり。

しかも1年に1回のセミナーをしたところでスタッフは記憶のかなたです。

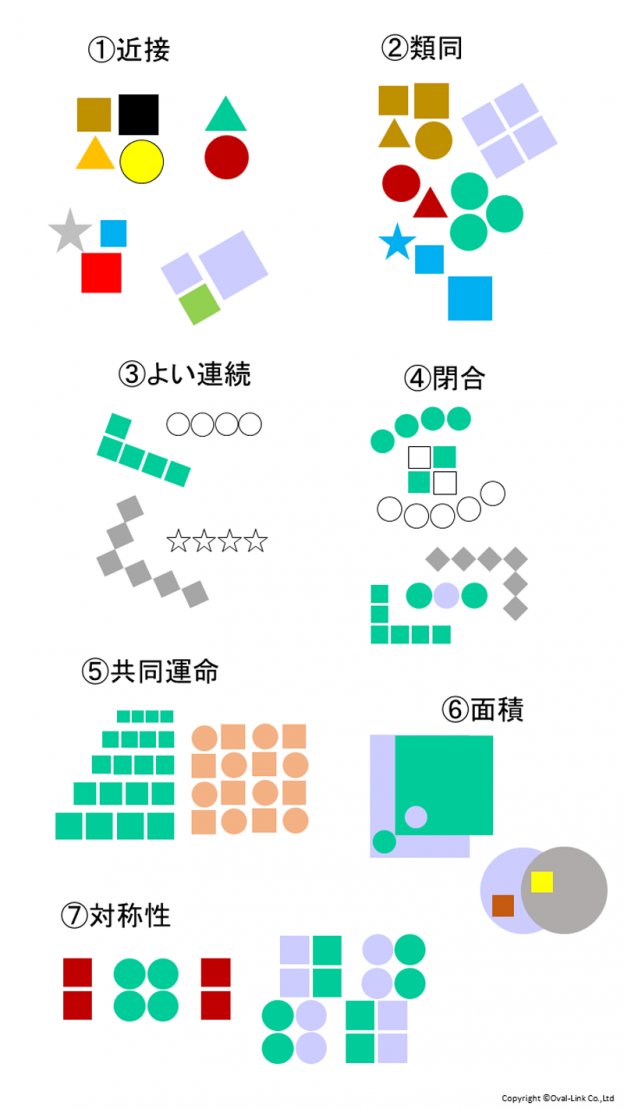

集合研修は55のフレームワークを使ってそれを習得するようにカリキュラムを編成すると効果的です。

売場づくりの型を55覚える!というゴールが明確になり、回が重なるにつれ、「こんなに覚えた!」という感動がスタッフに積み重なっていきます。

モチベーションアップによいです。

現場研修と集合研修の関係は、理論を習得する集合研修、それを実践するのが現場研修です。

また、現場で問題を発掘するのが現場研修、その問題を解決するのが集合研修です。

こういう相互関係がありますので、集合研修のみ、現場研修のみというのはやめたほうがいいです。

双方をやってこそ、効果が出てきます。

VMDインストラクターは単なるセミナー講師ではなく、理論と実践をスタッフにVMDスキルを身につけさせ、売場のブランディングをキープさせるプロジェクトランナーでもある、という自覚をしてください。

====== ガイドライン ========

そしてその研修のゴールは「ブランドガイドライン」成就です。

現場研修で報告書を蓄積していき、それを編纂してガイドラインをつくっていくというスタイルがおススメで、実践的なガイドラインができます。

単にVMDの本を写してガイドラインにする、

広告会社に頼んで1か月でつくってもらう、

というやり方ではなさけないです。

自社オリジナルガイドラインは1年かかると心得、OJTの実践による積み重ねで作っていくという体制で臨んでいただければと思います。

VMD研修を含めたコンサルティングは当社では「VMD導入プログラム」というサービスで行っています。

●VMD導入プログラム

詳しく知りたい方は資料請求してくださいね。(^^)

(vmd-i協会事務局)