瞬殺!!VMD5秒トレーニングについてお話します。

これ、VMDのゲームみたいなもので、去年からわが社で

取り入れている研修コンテンツです。

瞬殺というのは、サッカーに例えるとサドンデスみたいなものです。

点が入るとゲームセット!!っていうやつですね。

同じように、5秒で売場のどこが悪いか言えないと失格!!

というやつです。

これ、受講生にけっこうウケていて、楽しいっていう人も多いです。

VMDインストラクターの方はぜひやってくださいね。

ご存知の通り、VMDインストラクターは、55のフレームワーク

という引き出しがあって、売場づくりを指導する際に、

それをいかんなく発揮しています。

つまり、売場づくりの欠点を瞬時に見抜き、頭の中の引き出しに

収納しているフレームワーク用語を使って、売場スタッフに

指導します。

フレームワーク用語があると、抽象的な言葉ではなく、詳細で正確な

指導ができるというわけで、VMDインストラクターの武器になっています。

例えば、壁面の陳列状態を見て、

●IPとPPのメリハリ

●フェイシング

●くくり

●カラーライゼーション

などの用語がポンポン頭の中の引き出しから飛び出て来る・・・

というわけです。

それを現場スタッフに伝えればいいのです。

もちろん、売場スタッフにVMD習熟度がない場合は、やさしい言葉に

置き換えて指導しますが、ある程度VMD教育がなされている売場は

これら専門用語で十分通用します。

これを写真でやるのが、瞬殺!!VMDトレーニングなんです。

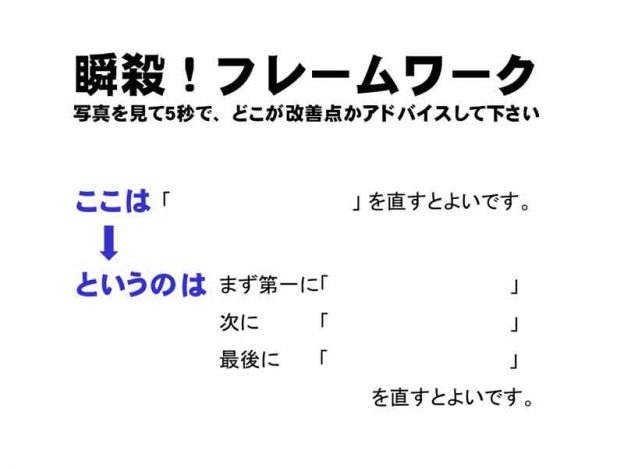

やり方は下記です。

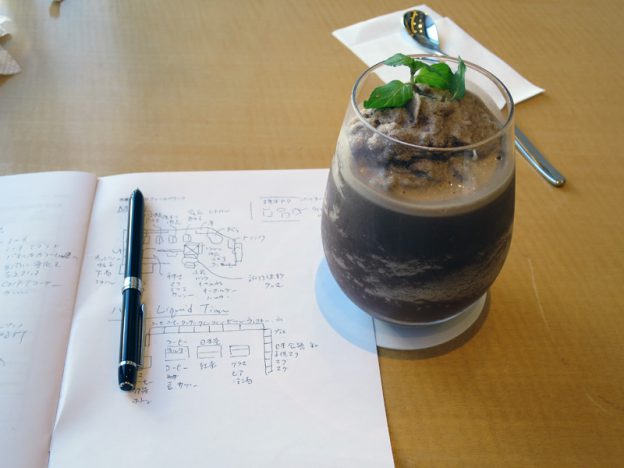

- 直しがいのある売場の写真をひとつスライドに出す。

- 「どこを直せばいい? 5秒見てから、なるべくフレームワーク用語で言って」

と講師は言う。 - 講師は5秒、声に出してカウントする。

- 受講生はまずフレームワーク用語を言ってから、直し方の詳細を言う。

- 講師はそれを聞いて正す。

こんな感じ。

特に4がおもしろいです。

受講生は、「ええっと」とか言いながら、

「くくりが不鮮明ですね」と言い、

「紅茶売場のくくりがわからないので、どこがアッサムでダージリンなのか

カタマリをつくって、カタマリとカタマリの間に

ネガティブスペース10cmほど空けるといいですね」

などと言えば、瞬殺は勝利!!

「次はPOP編集が違うかな・・・」

「というのは、プライスカードと商品説明POPが混ざり合って、

どの商品を指しているのか、わからないので」

「プライスカードは商品のカタマリの真ん中に設置、

商品説明POPは、カタマリの左側に立てます」

などと言えば、瞬殺は受講生の勝利!!です。

(ここまで言えると一級モノです)

これ、最近のVMD初心者研修でもやり始めていて、

自分たちの売場の写真を瞬殺!!トレーニングに使うと、

「あー、やられたなー」みたいに現場スタッフは納得してくれます。

そして、研修終わった後も、受講生が

「ネガティブスペース!!」

「PPとIP!!」

「リピテーション!!」

と口ずさみながら暗唱している風景を見ます。

こういう初めての用語を自在に使えると言うことは、

受講生にとっておもしろいんです。

用語は専門用語なので、研修のやった~!!感も醸成できます。

確かに、「専門用語覚えても、意味はない」とおっしゃる方も

いると思います。

しかし、専門用語を覚えると、生徒はわかった気になり、

専門用語を現場で口ずさむことによって、いつまでもフレームワークを

覚えてくれます。

さらに、本部やスタッフ同士のいつもの会話の中に入れていただくと

効果が増し、売場はVMDがキープされた状態を続けることができます。

たかが専門用語、されど専門用語。

そもそも専門用語がないと、VMDだけでなく釣りもヨガも上達しません。

VMDインストラクターの皆さん、ぜひVMD研修で

瞬殺!!VMD5秒トレーニング やってくださいね。(^^)

ちなみに、瞬殺は当社のメソッド「フレームワーキング」が

ベースとなっています。

(vmd-i協会事務局)