リバイスとは売場の再編集の意味で、店内の売場を短時間で改善することです。

●リバイス

リバイスの活用目的は下記があります。

- 52週の期の変わり目の売場改編

- 生産性をよくするための売場改善

- スタッフOJTなどの実習

- ガイドラインのBefore After事例作成

- 改装・新装のインスタレーション

百貨店、ドラッグストア、スーパー、カー用品店、バラエティストアなど、ほとんどのお店は毎週売場が変わっています。

これを52週MDサイクルといいますが、このタイミングで小売店・卸・メーカーは売場をリバイスしています。

リバイス作業には、当社フレームワーク55のうち5科目37課目を活用しています。

5科目のうち4科目とは下記です。

メーカー、インショップの場合は下記の1科目が加わります。

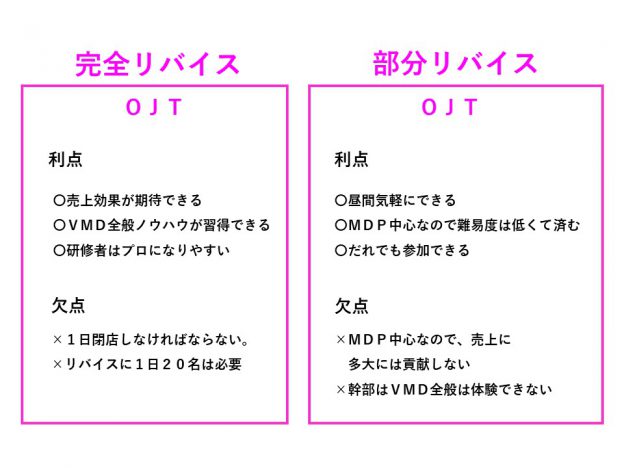

今度は部分リバイスと完全リバイスの違いをお話しします。

リバイスはこの2種類に分かれます。

まずは部分リバイスからお話しします。

部分リバイスとは、店舗全体をリバイスせずに店舗の一部分を直すことです。

特に下記の場合です。

・フロアの中~小分類を直す。

例えば、百貨店なら下着・靴下などの洋品売場、おもちゃ店ならガールズトイ売場、バッグ店なら旅行鞄売場、家電店なら洗濯機売場を直すような感じです。

・1スパン、1カセットを直す。

アパレルならパーティスタイルのカセットのみ、デニムカセットのみ、カー用品店ならカーオーディオの1スパンのみ直すといった具合です。

この作業、2、3時間で終わることが多いので、VMDインストラクターも頻繁にOJT研修に取り入れています。

ラックの移動が容易な雑貨店、加工食品売場、生活用品店、おもちゃ店はゾーニングから直すことができます。

また作業がディスプレイ中心になるので、やって楽しく、売場のBefore Afterを見て違いがよくわかるので現場スタッフ教育に多大に貢献します。

今度は全体リバイスをお話しします。

全体リバイスとはフロア全体をリバイスすることです。

とはいえ、せいぜい50坪までです。

ゾーニングから直すため時間がかかり、1日6時間ではこの面積が限度だからです。

百貨店、GMS、スーパーはフロア全体が150~300坪もザラですので、すべてを1日でリバイスできません。

その場合は閉店リバイスといって2日~1週間はフロアを閉業せざるを得ません。

その場合は、OJTに利用するというより改装のための作業という位置づけになります。

OJTで行う完全リバイスは50坪以下の売場を利用しています。

50坪の売場でも30名前後の受講生を揃えれば、ゾーニングから作業できます。

量販店や百貨店だけでなく、SCに入居しているテナントも50坪以下の店が多いので、テナントショップを対象に全体リバイス研修をするケースは多いです。

さて、ここからが本題です。

部分リバイスと完全リバイス、どちらが売上が上がるかについて話します。

それは完全リバイスの方が圧倒的に売上が上がるということです。

最近、過去8年間の毎年の上位5位のべ40社のお得意様のリバイス結果を振り返りました。

結果とは単純に売り上げが上がったか、下がったかです。

完全リバイスした会社のうち、売上が上がった会社は92%。

上がらなかったまたは結果を聞いていない会社は8%でした。

部分リバイス方式でコンサルした会社は、完全リバイスほど売上アップは顕著ではありませんでした。

このことから部分的に売場を変えるよりも、一気に全フロア変えてしまった方が売上に貢献する可能性が高いということが言えます。

それはなぜか。

それは部分リバイスだと作業はディスプレイ中心になるからです。

部分的にディスプレイだけ直しても売上が上がるケース顕著ではありませんでした。

全体リバイスは、店舗診断→ゾーニング→IP→PP,VP→POPという流れを1日で行う作業になります。

(メーカーの場合はそれにGPとAPが加わります)

特に店舗診断とゾーニングが抜けているところが、部分リバイスが売上に貢献できない大きな理由なのでは、と思っています。

当社の店舗診断は、フロアのすべての売場の写真を撮ってそれを分析して改善点を列記する手法なので、重なりがなく漏れがありません。

●店舗診断

対して部分リバイスは、その場で売場を見てすぐ直す作業となり、写真でじっくり分析することもありません。

だから漏れがすごくあるんです。

After写真を見た後、「あちゃー、ここも直せばよかった」と思うことが少なくありません。

また、ゾーニングを直さないということは、フロアのVMD分類、導線、マグネット売場、什器レイアウトを直さないということになります。

これらが売上に与える影響は強く、ここに手を入れないとなると効果は半減するのは明らかです。

ここがVMDビジュアルマーチャンダイジングは、ディスプレイだけの技術ではないという所以です。

VMDは、下記の4分野を見直してこそ、売上が上がるものだと実感できました。

- ショップ空間

- 品揃えと展開

- ディスプレイ

- 体験販促

詳しくはこちらをご覧ください。

●VMDとは

だいたいわかりましたでしょうか。

部分リバイスと完全リバイスの違い。

売上を期待する場合は、完全リバイスをしてくださいね。

もディスプレイだけで終わろうとはせず、ゾーニングから直さなければいけないということを念頭においてください。

メーカーの場合はぜひコーナー編成、つまり什器レイアウトから始めてくださいね。

一方、部分リバイスは簡単にできるディスプレイを中心とした作業なので効率がよく、少人数でもできます。

スタッフ研修にぜひ利用してください。

●注

・GP,APとは

・GPグランドプレゼンテーション

・APアーチクルプレゼンテーション

(vmd-i協会事務局)