1.VP,PP,IPとは

VP,PP,IPとは、ディスプレイの種類のことです。

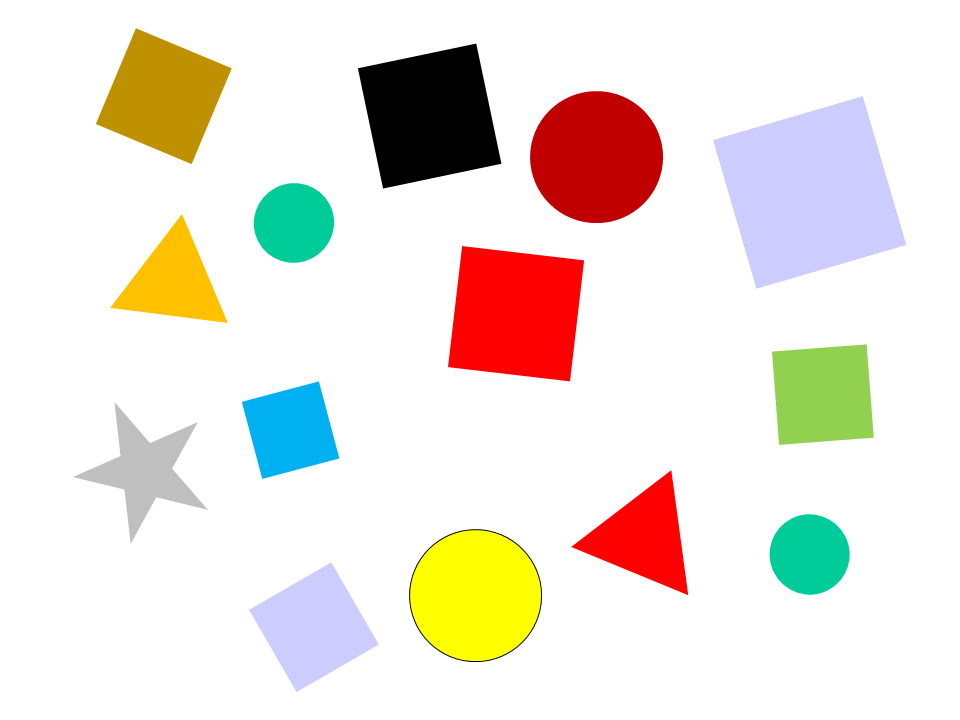

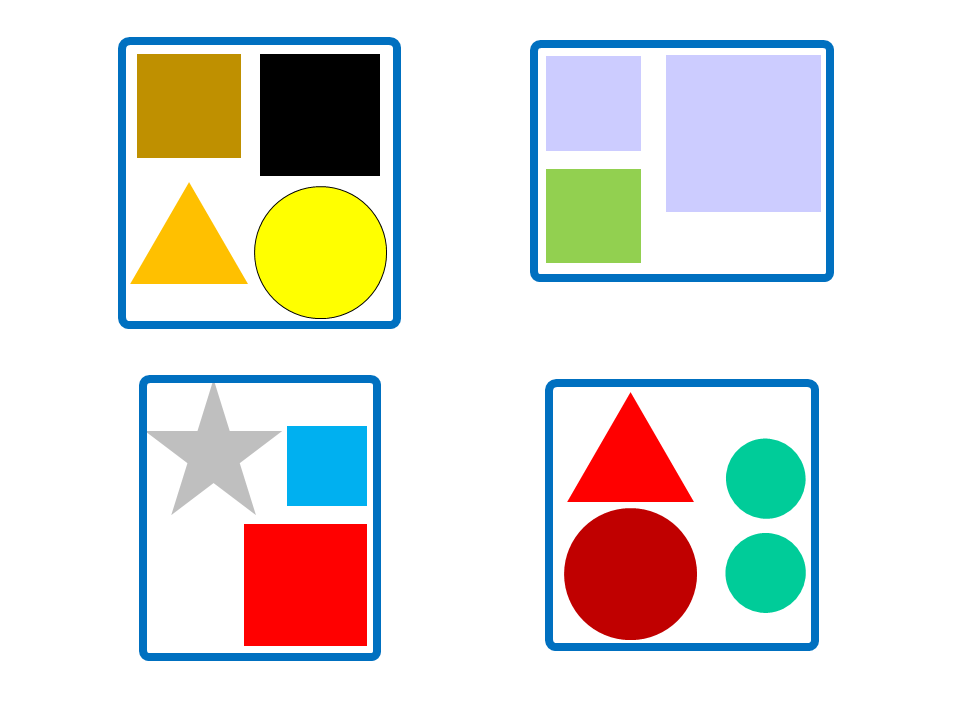

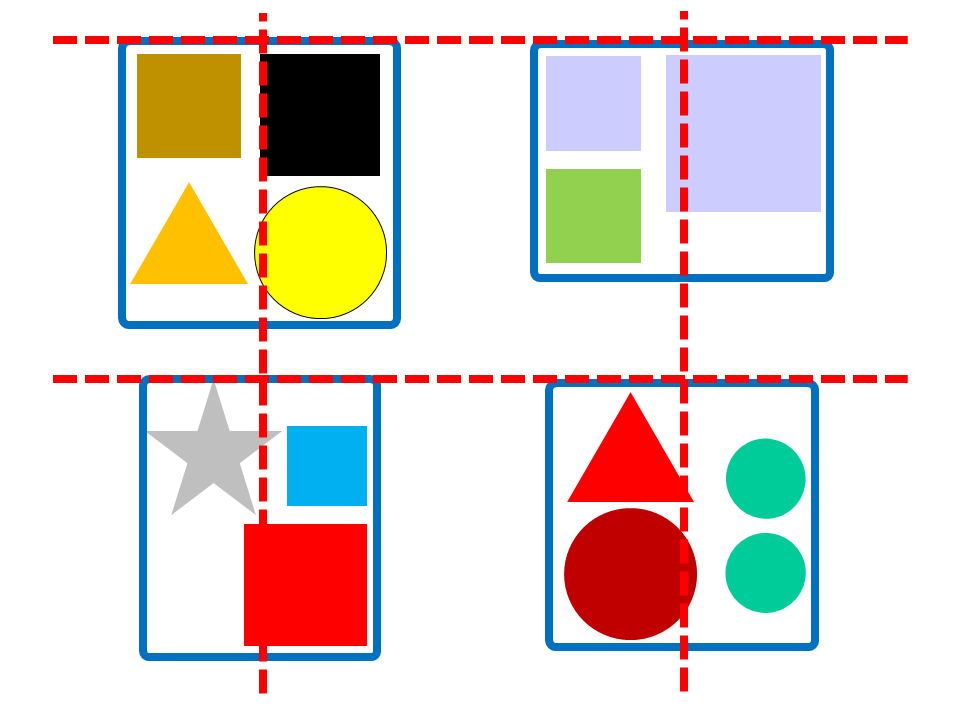

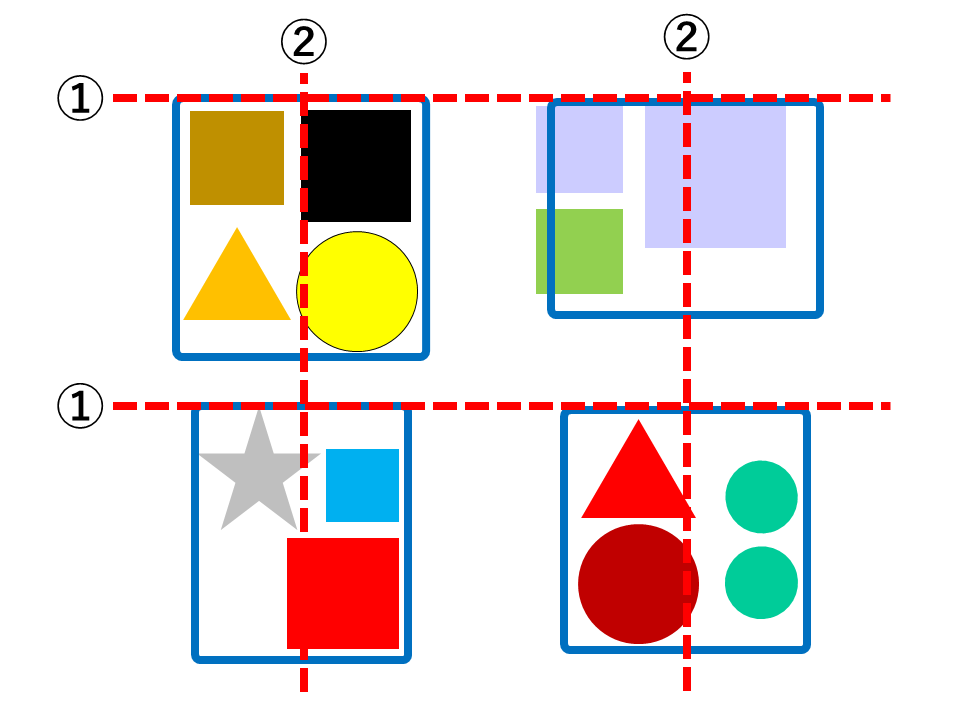

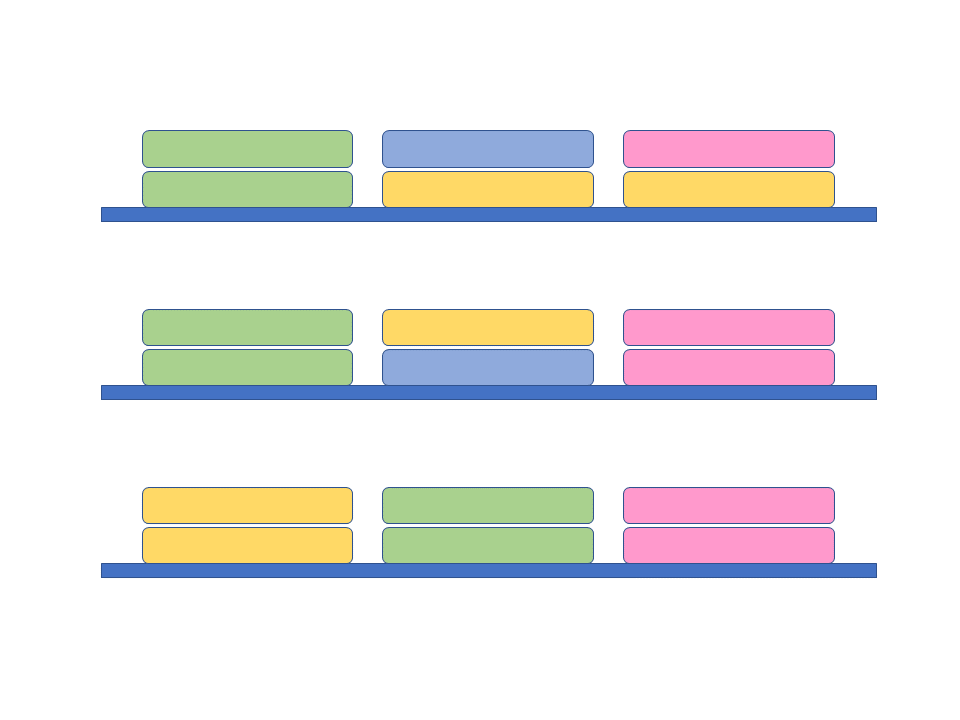

ディスプレイの種類は3つあり、種類ごとにタイプ・場所・役割・構成が違います。

それぞれ、下記の様に要約します。

●VP(ビジュアル・プレゼンテーション)

タイプ/ 展示

場 所/ 店舗の入り口、ゾーンの入り口、インショップの入り口

役 割/ 通行人もしくは来店客に、店や商品に関心を持たせ、立ち止まらせる。

構 成/ タイト、トライアングル、リピテーション、シンメトリー他

●PP(ポイント・プレゼンテーション)

タイプ/ 展示

場 所/ 商品グループの売場上部、売場手前、売場横

役 割/ 店内を歩いている来店客に、商品に関心を持たせ、引き寄せる。

構 成/ タイト、トライアングル、リピテーション、シンメトリー他

●IP(アイテム・プレゼンテーション)

タイプ/ 陳列

場 所/ 什器の中・上、テーブルの上、冷蔵庫・車など大きな商品は床に直置き

役 割/ 店内にいる来店客に、商品を選択・購入させる

構 成/ 等間隔、タイト、リピート、シンメトリー他

次にVP,PP,IPについて個別に述べるとしましょう。

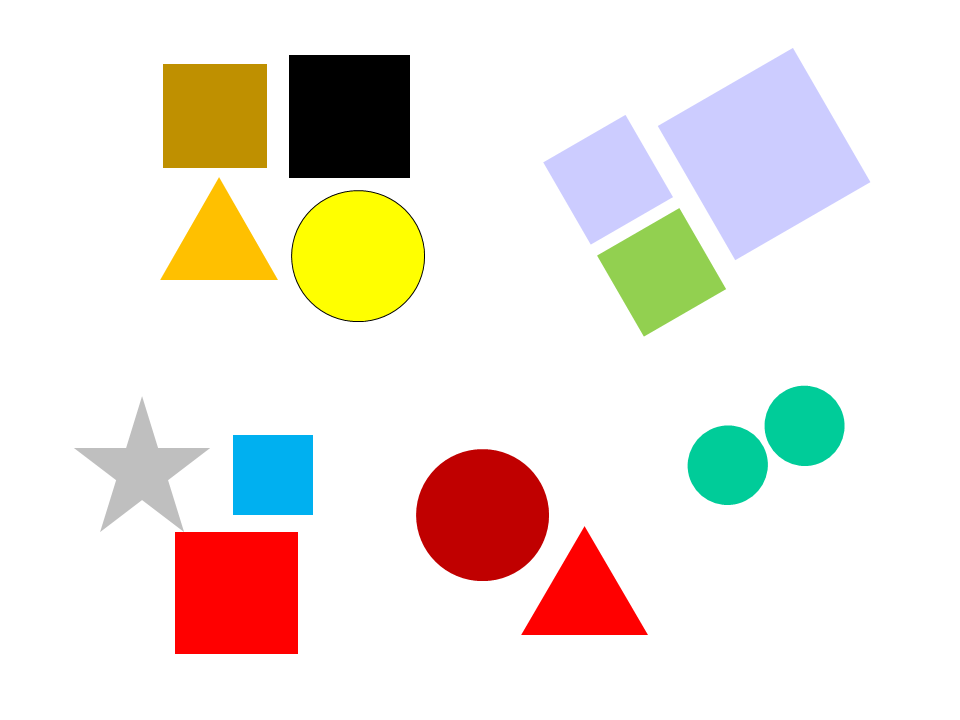

2.VPについて

一番わかりやすいのが、ショーウインドウです。

すなわち百貨店やアパレルショップのウインドウがVPとなります。

通行人の目を留め立ち止まらせるのに有効な手段と言えるのがこのVPです。

若い女性がウインドウのウエディングドレスに見入ったり、子供が楽器店のトランペットを凝視したりするシーンをイメージできると思います。

VPは、ウインドウでなくてもOKです。

路面店よりもショッピングモールやGMSにテナントとして入居している店は、そもそもドアがなくウインドウもありません。

なので、店頭の展示台にマネキンを置いてVPにしている店はたくさんあります。(下記写真)

VPのディスプレイは、店内で販売している商品を展示するのが最低条件です。

なので、単なる花のブーケやクリスマスツリーを置いてもそれはVPになりません。

販売する商品を置かないとVPの意はありません。

また、店内商品をただ置くだけではなく、テーマ性を持って展示するのが原則です。

テーマとは、「お客様が感じること」を言います。

Tシャツ3枚とGパンを置けばよい、というものではありません。

それを見ても、ただTシャツ3枚とGパンがあることがわかるだけです。

- どこでどんなシーンで着るとよいのか?

- どんな人が着ると様になるのか?

- どんなテイストを醸し出してくれるのか?

など、客がVPを見ただけで服を着た情景が浮かぶようにしなければいけません。

例えば、ナチュラルなTシャツとショーパンのデニムをマネキンに着せて、リュックサックを掛けて駆け出すようなしぐさをマネキンに持たせます。

すると、アウトドアというテーマをお客様が感じるのです。

VPは通年計画としてローテーションするのが常で、1週間から1か月単位で変えていきます。商品は時間とともに変わるからです。

通常は、VPに店の打ち出し商品を出すケースが多いです。

アパレルショップなら、店側がその時強力に推し進めたい商品や色、素材、デザイン、シルエットをテーマ設定に基づいてVPとしてディスプレイすることになります。

基本的には、VPは店やゾーン全体を代表するディスプレイと捉えるとよいでしょう。

参考)

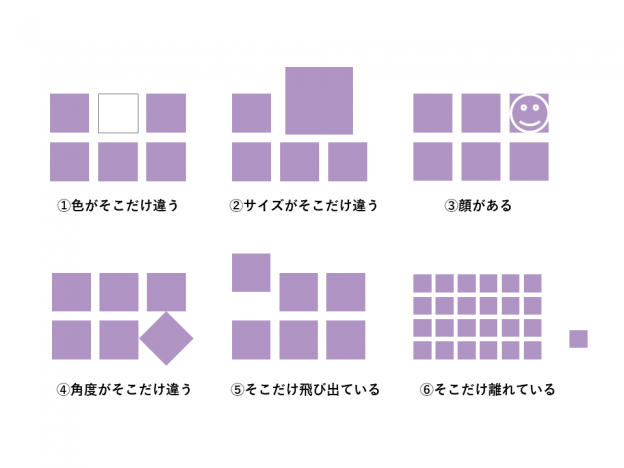

●テーマとは

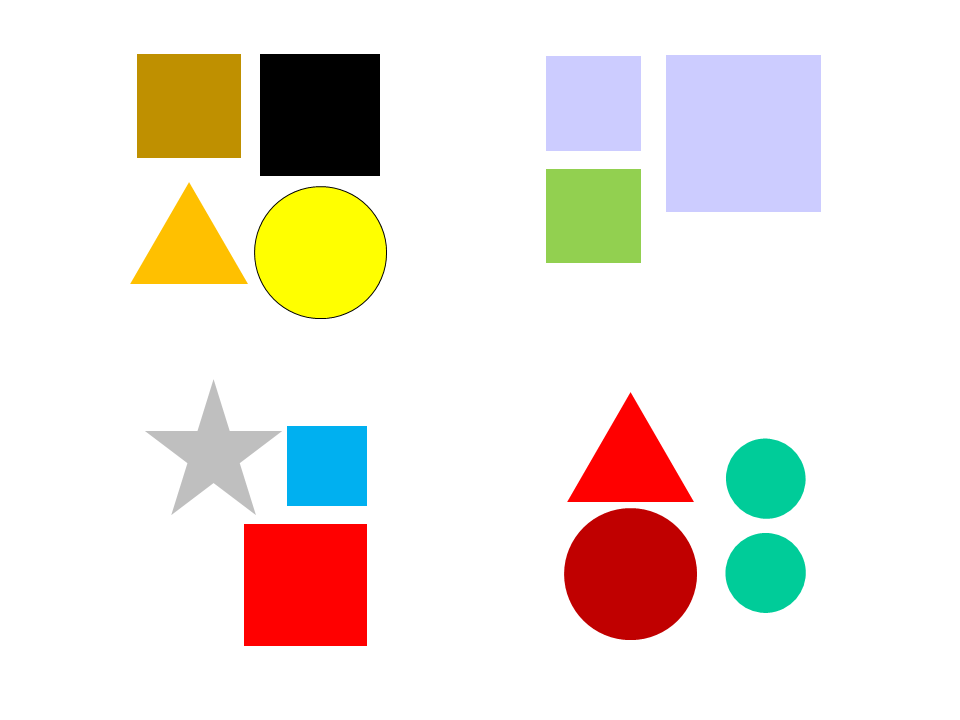

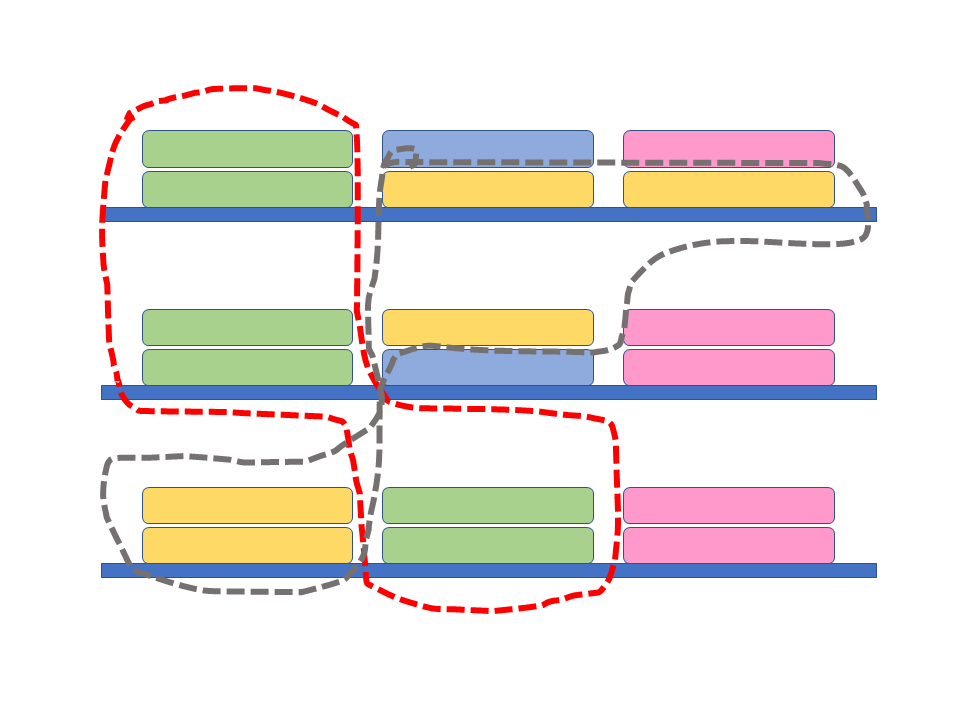

3.PPについて

PPもVPと同じ展示の仲間ですが、VPよりも即興性の強いディスプレイと言えます。

店舗の代表的なディスプレイであるVPに対して、PPは売場の代表的なディスプレイであるため、カセットまたはコーナーと呼ばれる商品グループに連動して決めます。

こちらも展示のため、陳列棚と分けてディスプレイする必要があります。

商品見本展示の意味合いが濃いため、商品グループ直上に置いたり、突き出しテーブルの上に置いたりします。

服の場合はハンガーやマネキンを使うことが多いので分かりやすいと思います。

下記写真の什器上部、壁面上部にあるのがPPです。

PPもVPと同じくテーマ性が必要です。単純に什器の上に商品を一つ置いてもPPとは言えず、「在庫が置いてある」としか見えません。

VP程入念なプランは要りませんが、先ほどの審美性のセンスはほしいものです。

服だったらどんなテイストを発進するか、キッチン用品だったらどんな料理がつくれそうか、おもちゃだったらどんな子供向けにぴったりか、などのテーマを考えてつくります。

なお、PPについてはVPとあいまいな場合が多いので、あなたの店に合った定義が必要です。

それにつきましては下記参照ください。

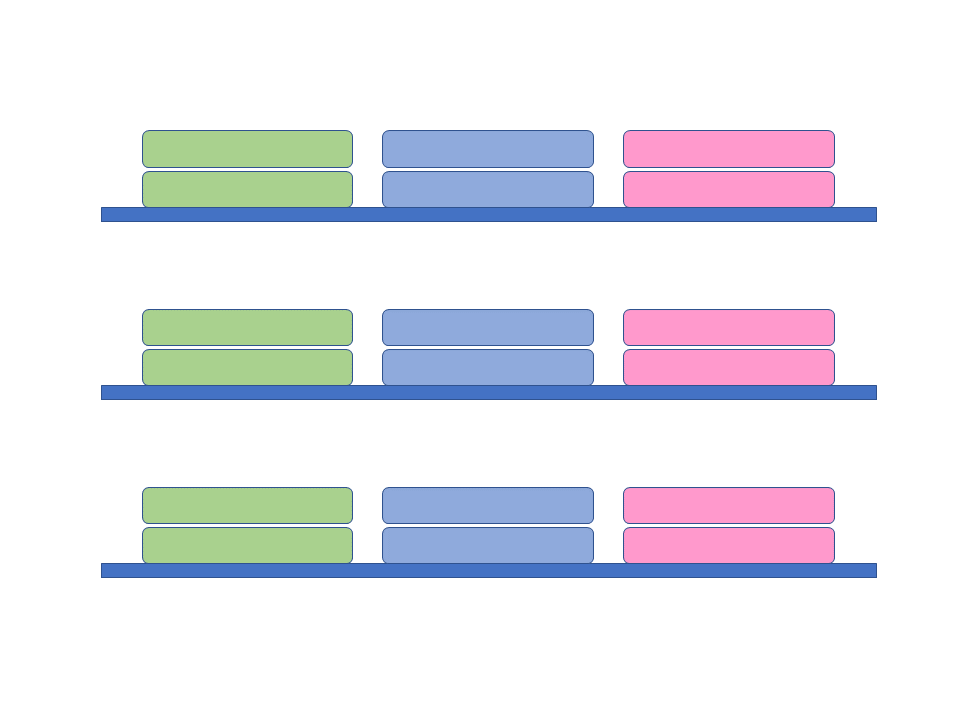

4.IPについて

ドラッグストアやコンビニは、店舗デザインやオペレーションの都合上、VPやPPがない場合が多いのですが、最低IPはあります。

IPこそが、客が時間をかけずに

・商品を理解し

・ほしいものを選択でき

・掴んでかごに入れられる

便利なディスプレイです。

下記はスニーカーのIPです。

流通業界では「棚割りをする」という言い方がありますが、これは什器の棚に商品を置く位置決めをするということで、IPもこの働きをするものと考えてください。

ただし、IP=棚割りではありません。

フェイシングと言い、商品がよく映える置き方を考えたり、ハーモニゼーションと言ってリズミカルな並べ方をしたり、と棚割り以上のスキルが求められます。

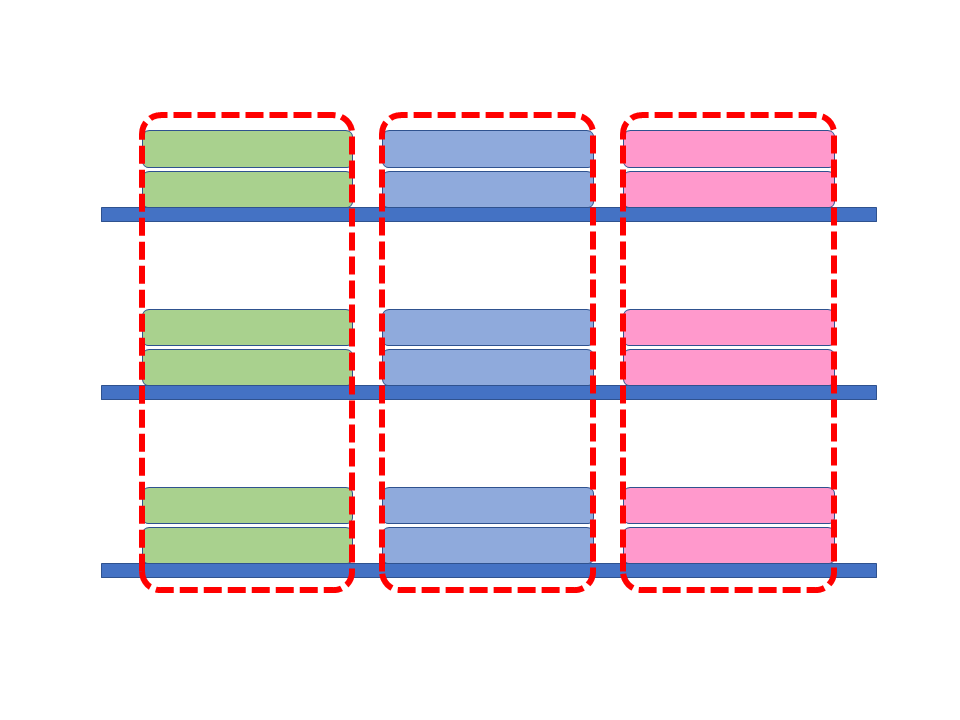

このIP、難しいのは流動性があることです。

VPやPPはある程度の時間そのまま放っておけますが、IPは忙しい棚のため、欠品や補充が常です。

朝の始業時はきれいな棚だったのに、時間がたつにつれ、崩れていきます。

お客様が商品を出し入れ、店側が商品を出し入れするからです。

現場のスタッフのメンテナンスが行き届いている棚はいつもきれいで、歯抜けがありません。

それは棚が乱れたらどのように対処するか、のIPコントロールのスキルが現場にあるからです。無印良品の棚がいつ行ってもはきれいなのは、現場教育がしっかりしているからでしょう。

また、客は商品をひとつひとつ眺めて店内を歩くわけではありません。

商品のカタマリである売場全体をサーッと眺めて歩きます。

売場という大きいくくりは商品で構成されていますが、IPが美しくないと売場全体のたたずまいは汚く見えます。

商品を突っ込んただけの棚では、倉庫のようなたたずまいと化すだけです。

美しい売場のたたずまいは、それが壁であれ、島什器であれ、Gケースであれ、IPの総合力がモノを言います。

商品の量、色、置き方、並べ方など、什器1台~5台位を一つの売場単位としてIPを組み立て、たたずまいが美しく見えるようにしましょう。

VP,PP,IPをもっと勉強したいという方のために、毎月ディスプレイセミナーを行っています。

下記で日程とタイトルを確認ください。

●オンライン・センスアップセミナー

(VMDインストラクター協会事務局)